●马廉朴

2024年3月18日,临夏改革开放的代表人物沙云青先生逝世。他先后当过共青团临夏市委宣传干事、甘肃省百货公司临夏分公司采购员、营业员。在改革开放的大潮下,他骨子里积淀的河州商人拼搏基因和敏锐的洞察力迸发而出,在开明的临夏党政主要领导人的帮助下,以敢为天下先的精神,连施妙手,接连创下两个全国第一:修建了第一家全国民间集资的股份制商场——临夏市民族商场;在全国首创办起了临夏穆斯林融资公司。这也成为临夏改革开放的标志性事件。他将河州商人乐商进取、诚信互利、灵活交易、勤俭经营、和气生财、义利共济的商业理念一以贯之。2023年9月18日,笔者经多方预约,在临夏市家中采访了87岁高龄的沙云青先生,在长达3个多小时的采访中,他向笔者谈了他的许多经商往事。今天,我以此为内容,缅怀这位为河州人民争得荣光的老人。

一、临夏解放

放羊娃成为营业员

1936年,沙云青出生于临夏市八坊,1943年至1948年,他在临夏前河沿小学学习,到五年级时,因家境困难不得不辍学,给一屠户放羊补贴家用。中华人民共和国成立后,1953年,他加入中国共产主义青年团,并被推荐到甘肃省团校学习,后被分配到团市委担任宣传干事,后来又调到甘肃省百货公司临夏分公司当采购员、营业员。

长期的商业耳濡目染,使他对商业的目光犀利。他告诉笔者这样一件往事。他说:“有一次,我到临夏县马集百货商店,当时的商店主任是曾经的同事杨开如,我看到货架柜台最上面放着好几卷藏族群众缝制藏衣时镶边用的氆氇,我想,当时物资非常紧张,如果拿到藏区,一定会大赚一笔。向主任询问得知这些东西在马集商店里放了好几年,但无人问津。当时自己拿的钱不够,就商量付一部分现金,其余的赊欠下,等销售后将钱立马付清,由于销售困难,主任就同意了。我拿上货物就到甘南合作销售,结果被一抢而空,我一次就赚了400银元,这在当时是一笔很大的收入。”

1978年,沙云青再次被安排到临夏县井沟公社担任多种经营专干,他以过人的胆识和精明的经营管理才能,将该公社1000元的本钱变成了几万元。但不久之后,他辞去公职,带领家人下海经商,短短几年时间在临夏市三道桥附近办起了集住宿、餐饮和商品销售为一体的八坊旅社,并在兰州组建了自己的建筑工程队,从事小型工程承包。这在当时的的确确是属于乘着改革开放的浩荡东风先富起来的人,在临夏商界颇有名气。

二、慧眼卓识

首建股份制临夏市民族商场

2011年出版的《临夏市志》的大事纪中对民族商场有这样两段记述:“1984年6月7日,临夏市委、市政府作出《关于加快改革、搞活经济的十条决定》,并决定将市委机关大院的大半无偿转让筹建民族商场,市委机关搬迁至原县招待所址。”

“6月13日,临夏市‘民族商场’筹建委员会发布集资公告,前后共集资280万元,于次年开工,1985年落成。”

这虽然只有短短120字,但对临夏改革开放来说却是迈出的坚实一步,它带来的轰动至今被人津津乐道。

20世纪80年代初期,临夏州委大胆创新,大力号召“千家万户齐上阵、千行万业齐发展、千百万人齐创业”;继而出台了《临夏回族自治州经济开发规划纲要》,提出了“东进西出、南来北往”的发展思路,在深圳、南京、上海、西藏、青海等设立了10个办事处,成为西部地区重要的商贸中心之一。在采访中,当说起建设民族商场的这一经历时,这位耄耋老人似乎又回到了从前。他说:“对于当时的改革开放,发展个体经济的政策,许多人都认为是权宜之计,抱着怀疑观望的态度,而我则认为党的富民政策不会变,即便变,也会越变越好。”正是有了这种坚定的信念,沙云青能在人们都在彷徨犹豫的时候,认清形势,比别人早一步迈入商贸流通领域,并利用自己过人的商业才华在商贸经营中不断掘金。

除了超出常人的形势判断能力之外,作为临夏八坊回族人,沙云青也继承了先辈们善于捕捉商机,长于经商做生意的基因。据沙云青介绍:他离开井沟公社后做的第一笔生意是大约在1980年,那时候临夏人结婚送大礼,最流行的彩礼是涤纶的上衣、叽卡的裤子,但当时临夏市场货物仍很短缺。看到这种情况,沙云青以每套15元的价格从西安订了20套这种衣服,一到临夏,以每套30元的价格出售,很快被抢购一空。从此便一发不可收拾,订货量越来越大,品种也越来越多,到后来他就直接到广州去订货,再到后来,干脆从南方订购布料,在临夏找人加工出售。

后来,单得真担任了临夏州委书记,他以超人的胆识和魄力将临夏商贸经济向前推进了一步,创造出了与温州堪可媲美的临夏模式。民族商场就是在单得真、马性真等州市领导的大力支持下兴办起来的。

有关知情者回忆,单得真上任临夏州委书记后,为发展临夏经济想了许多办法,其中之一就是探访临夏商界有识之士进行座谈,共谋临夏发展大计,其间,有人向单得真推荐了沙云青。据沙云青回忆,当时,他俩进行了一次长谈,说起发展临夏商贸经济之策,沙云青早已成竹在胸,令单书记非常振奋。期间,沙云青建议以天津“劝业场”为蓝本,建一座大型民族商场,作为临夏商贸业的龙头。

建大型商场,最关键的因素有两个:一是资金,二是地点。对于资金问题,沙云青提了一个从未有过的大胆想法,就是向民间集资;而对于地点,单书记则答应让沙云青在全市范围进行选择。

经过认真考察,沙云青很快选定了商场的建设地点,并将选择的结果向党委、政府进行了汇报。不料,这一结果不但引起社会各界议论,而且也令党委、政府感到十分为难。因为沙云青选中的地点正是临夏市委的办公大院。一时间,各种流言蜚语闹得满城风雨,一些比较要好的朋友也劝沙云青:要市委给商场让路,这是不可能的事,让他另外选择。但商业眼光十分敏锐的沙云青则坚持认为,这一地点地处临夏市繁华商业区,交通便利,最适合建设大型商场。

经过认真的调查和研究,并询征公众意见,开明的州、市领导果断决定将市委办公大院进行搬迁,让出土地给沙云青建设民族商场。党委机关为商场让路,让私人集资兴办商场,不仅在临夏历史上前所未有,而且在国内也是新鲜事。因此,不论是领导还是老百姓,热情都很高,商场的建设也很快进入实质性阶段,每股10平方米营业面积,按5000元价格进行集资,240万元的建设资金很快筹集完毕。

仅用了10个月时间,营业面积近6000平方米的一座五层戴帽的现代化商厦在临夏市中心广场拔地而起。1985年10月份,民族商场宣告开业,134家个体户和26家国营、集体企业在商场营业。当时,商场一楼经营各种电器瓷器、五金交化、精美金银首饰、食品杂货等。二楼经营最新样式的时装、大小百货、真皮夹克、床上用品、化妆品、鞋类等。三楼为时装城、皮鞋区、呢绒区、童装区,货物新颖齐全、花色品种繁多,用开放型的购物方式让顾客自行挑选。四楼为样式新颖的各种家具。

当时,福建的冰糖、云南的茶叶、上海的服装、广东的电器、印度的香水、尼泊尔的首饰……在这里汇集;州内外众多顾客甚至远至青海、宁夏、四川、新疆的客商纷纷云集到民族商场选购订货。开业一年,年营业额1500万元,经营品种6700多种,上缴税金20万元。随着商场的火爆,每股5000元的投资也是水涨船高,飙升到几万元。

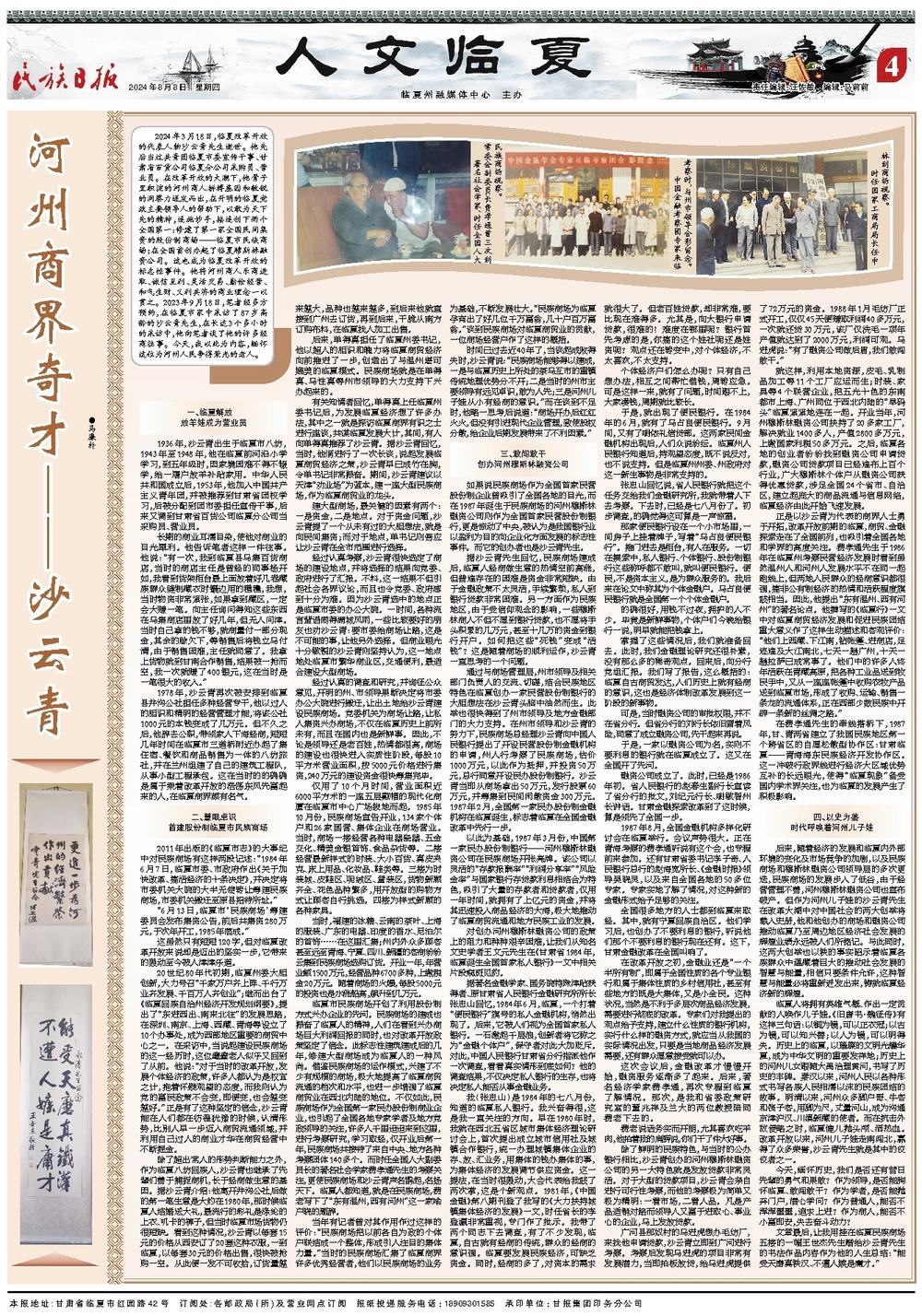

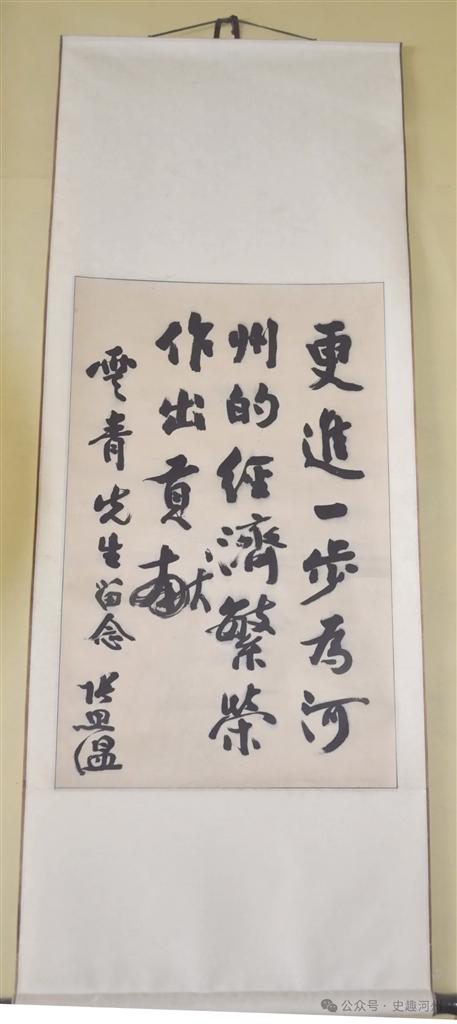

临夏市民族商场开创了利用股份制方式兴办企业的先河。民族商场的建成也振奋了临夏人的精神,人们在看到兴办商场巨大利润回报的同时,也对改革开放政策坚定了信念。此标志性建筑建成后的几年,修建大型商场成为临夏人的一种风尚。借鉴民族商场的运作模式,兴建了不少有规模的商场,极大地提高了临夏商贸流通的档次和水平,也进一步增强了临夏商贸业在西北内陆的地位。不仅如此,民族商场作为全国第一家民办股份制商业企业,也引起了全国各地专家学者及地方党政领导的关注,许多人千里迢迢来到这里,进行考察研究,学习取经,仅开业后第一年,民族商场共接待了来自中央、地方各种考察团体140多个。而时任全国人大副委员长的著名社会学家费孝通先生的考察关注,更使民族商场和沙云青声名鹊起,名扬天下。临夏人都知道,就是在民族商场,费老写下了“东有温州,西有河州”这一家喻户晓的题辞。

当年有记者曾对其作用作过这样的评价:“民族商场把以前各自为政的个体户联结成一个整体,形成引人注目的集体力量。”当时的民族商场汇集了临夏商界许多优秀经营者,他们以民族商场的业务为基础,不断发展壮大。“民族商场为临夏孕育出了好几位千万富翁,几十户百万富翁。”谈到民族商场对临夏商贸业的贡献,一位商场经营户作了这样的概括。

时间已过去近40年了,当谈起成败得失时,沙云青说:“民族商场能够得以建成,一是与临夏历史上所处的茶马互市的重镇传统地理优势分不开;二是当时的州市主要领导有远见卓识,敢为人先;三是河州儿子娃从小有经商的意识。”而在谈到不足时,他略一思考后说道:“商场开办后红红火火,但没有引进现代企业管理,致使股权分散,给企业后期发展带来了不利因素。”

三、敢闯敢干

创办河州穆斯林融资公司

如果说民族商场作为全国首家民营股份制企业曾吸引了全国各地的目光,而在1987年诞生于民族商场的河州穆斯林融资公司则作为全国首家民营股份制银行,更是惊动了中央,被认为是我国银行业以盈利为目的向企业化方面发展的标志性事件。而它的创办者也是沙云青先生。

据沙云青先生回忆,民族商场建成后,临夏人经商做生意的热情空前高涨,但普遍存在的困难是资金非常短缺。由于金融政策不太灵活,手续繁琐,私人到银行贷款非常困难。另一方面作为民族地区,由于受信仰观念的影响,一些穆斯林商人不但不愿到银行贷款,也不愿将手头积累的几万元,甚至十几万的资金到银行开户。如何把这些“死钱”变成“活钱”?这是随着商场的顺利运作,沙云青一直思考的一个问题。

通过与商场管理层,州市领导及相关部门负责人的交流、切磋,结合民族地区特色在临夏创办一家民营股份制银行的大胆想法在沙云青头脑中油然而生。此举也很快得到了州市领导及地方金融部门的大力支持。在州市领导和沙云青的努力下,民族商场总经理沙云青向中国人民银行提出了开设民营股份制金融机构的申请,州人行考察了民族商场,估价1000万元,以此作为抵押,并投资50万元,总行同意开设民办股份制银行。沙云青当即从商场拿出50万元,发行股票60万元,并筹集到民间闲散资金300万元。1987年2月,全国第一家民办股份制金融机构在临夏诞生,标志着临夏在全国金融改革中先行一步。

以此为基础,1987年3月份,中国第一家民办股份制银行——河州穆斯林融资公司在民族商场开张亮牌。该公司以灵活的“存款报酬率”“利润分享率”“风险金率”与国家银行存贷款利息相结合为特色,吸引了大量的存款者和贷款者,仅用一年时间,就拥有了上亿元的资金,并将其迅速投入商品经济的大海,极大地推动了临夏商贸流通和地方民族工业的发展。

对创办河州穆斯林融资公司的政策上的阻力和种种艰辛困难,让我们从知名文史学者王文元先生在《甘肃省1984年,临夏诞生全国首家私人银行》一文中相关片段窥斑见豹。

据著名金融学家、国务院特殊津贴获得者、原甘肃省人民银行金融研究所所长张忠山回忆,1984年6月,临夏,一个打着“便民银行”旗号的私人金融机构,悄然出现了。后来,它被人们视为全国首家私人银行。一石激起千层浪,创新者将它称之为“金融个体户”,保守者对此大加贬斥。对此,中国人民银行甘肃省分行指派他作一次调查,看看真实情形到底如何?他的调查结果,不仅决定私人银行的生存,也将决定私人能否从事金融业务。

我(张忠山)是1984年的七八月份,知道的临夏私人银行。我兴奋得很,这是我一直关注的方向。早在1980年时,我就在西北五省区城市集体经济理论研讨会上,首次提出成立城市信用社及城镇合作银行,统一办理城镇集体企业的存、放、汇业务,用集体的钱办集体的事,为集体经济的发展调节供应资金。这一提法,在当时很轰动,大会代表给我鼓了两次掌,这是个新观点。1981年,《中国金融》第八期刊登了我写的《大力扶持城镇集体经济的发展》一文,时任省长的李登瀛非常重视,专门作了批示。我带了两个同志下去调查,有了不少发现,临夏,自古就有经商的传统,群众的经商的意识强。临夏要发展民族经济,可缺乏资金。同时,经商的多了,对资本的需求就很大了。但老百姓贷款,却非常难,要比现在难得多。尤其是,向大银行申请贷款,很难的!难度在哪里呢?银行首先考虑的是,你搞的这个姓社呢还是姓资呢?观点还在转变中,对个体经济,不太喜欢,不太支持。

个体经济户们怎么办呢?只有自己想办法,相互之间帮忙借钱,周转应急。可是这样一来,就有了问题,时间跟不上,大家凑钱,周期就比较长。

于是,就出现了便民银行。在1984年的6月,就有了马占良便民银行。9月间,又有了喇依礼信贷部。这两家民间金融机构出现后,人们众说纷纭。临夏州人民银行知道后,持观望态度,既不说反对,也不说支持。但是临夏州州委、州政府对这一新生事物是非常支持的。

张忠山回忆说,省人民银行就把这个任务交给我们金融研究所,我就带着人下去考察。下去时,已经是七八月份了。初步调查,的确觉得这可算是一声惊雷。

那家便民银行设在一个小市场里,一间房子上挂着牌子,写着“马占良便民银行”。推门进去是柜台,有人在服务。一切在摸索中,私人银行、个体银行、股份制银行这些称呼都不敢叫,就叫便民银行。便民,不是资本主义,是为群众服务的。我后来在论文中称其为个体金融户。马占良便民银行就是全国第一个个体金融户。

的确很好,用钱不过夜,拥护的人不少。毕竟是新鲜事物,个体户们今晚给银行一说,明早就能把钱拿上。

掌握了这些情况后,我们就准备回去。此时,我们金融理论研究还很朴素,没有那么多的稀奇观点。回来后,向分行党组汇报。我们写了报告,这么概括的:临夏自古商贸发达,人们历史上就有经商的意识,这也是经济体制改革发展到这一阶段的新事物。

可是,当时融资公司的审批权限,并不在省分行。但省分行的刘行长依旧冒着风险,同意了成立融资公司,先干起来再说。

于是,一家以融资公司为名,实则不要利息的银行就在临夏成立了。这又在全国开了先河。

融资公司成立了。此时,已经是1986年初。省人民银行的赵春生副行长宣读了省分行的批文,刘纪元行长、喇敏智州长讲话。甘肃金融探索改革到了这时候,算是领先了全国一步。

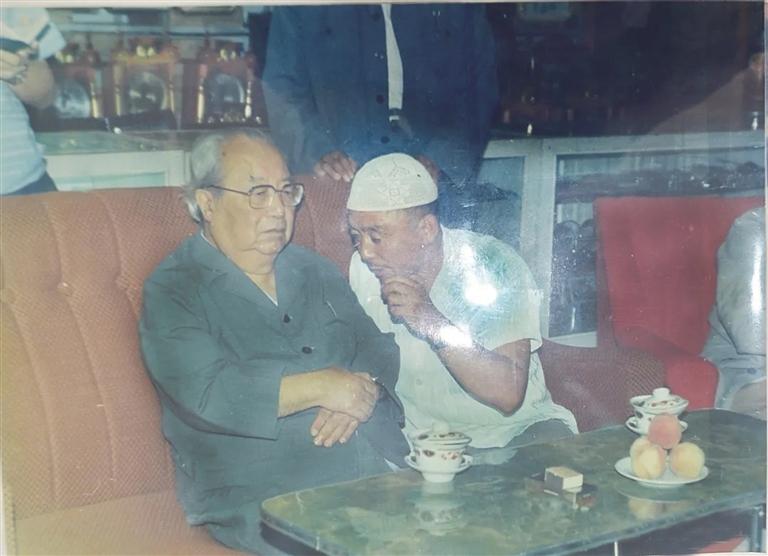

1987年8月,全国金融机构多样化研讨会在临夏举行。会议声势很大。正在青海考察的费孝通听说有这个会,也专程前来参加。还有甘肃省委书记李子奇、人民银行总行的赵海宽所长、《金融时报》领导吴晓灵,以及来自全国各地的50多位专家。专家实地了解了情况,对这种新的金融形式给予足够的关注。

全国很多地方的人士都到临夏来取经。其中,就有宁夏回族自治区。他们学习后,也创办了不要利息的银行,听说他们那个不要利息的银行现在还有。这下,甘肃金融改革在全国叫响了。

在改革开放之初,金融业还是“一个半所有制”,即属于全国性质的各个专业银行和属于集体性质的乡村信用社,甚至有些地方的既是大集体,又是小全民。这种状况,当然是不利于多层次商品经济发展,需要进行彻底的改革。专家们对我提出的观点给予支持,建立什么性质的银行机构,实行什么样的融资方式,就应当从我国的实际情况出发,只要是当地商品经济发展需要,还有群众愿意接受就可以办。

这次会议后,金融改革才慢慢开始,融资服务逐渐多了起来。后来,著名经济学家费孝通,再次专程到临夏了解情况。那次,是我和省委政策研究室的董兆祥及兰大的两位教授陪同费老下去的。

费老说话务实而开朗,尤其喜欢吃羊肉,他拍着我的肩膀说,你们干了件大好事。

除了鲜明的民族特色,与当时的公办银行相比,沙云青创办的河州穆斯林融资公司的另一大特色就是发放贷款非常灵活。对于大型的贷款项目,沙云青会亲自进行可行性考察,而他的考察极为简单又极为精明:一看市场,二看人品。凡是产品适销对路而领导人又富于进取心、事业心的企业,马上发放贷款。

广河县那奴村的马进虎想办毛纺厂,来找他申请贷款,沙云青立即到广河进行考察。考察后发现马进虎的项目非常有发展潜力,当即拍板放贷,给马进虎提供了72万元的资金。1988年1月毛纺厂正式开工,仅仅45天便赚取利润40多万元,一次就还贷30万元,该厂仅洗毛一项年产值就达到了2000万元,利润可观。马进虎说:“有了融资公司做后盾,我们敢闯敢干。”

就这样,利用本地资源,皮毛、乳制品加工等11个工厂应运而生;时装、家具等4个联营企业,把五光十色的东南都市上海、广州同位于西北内陆的“旱码头”临夏紧紧地连在一起。开业当年,河州穆斯林融资公司扶持了20多家工厂,解决就业1400多人,产值2800多万元,上缴国家利税50多万元。之后,临夏各地的创业者纷纷找到融资公司申请贷款,融资公司贷款项目已经遍布上百个行业,广大穆斯林个体户从融资公司获得优惠贷款,涉足全国24个省市、自治区,建立起庞大的商品流通与信息网络,临夏经济由此开始飞速发展。

正是以沙云青为代表的商界人士勇于开拓,改革开放前期的临夏,商贸、金融探索走在了全国前列,也吸引着全国各地和学界的高度关注。费孝通先生于1986年在临夏州考察民营经济发展时看到虽然温州人和河州人发展水平不在同一起跑线上,但两地人民群众的经商意识都很强,搞非公有制经济的热情和活跃程度旗鼓相当。因此,他提出“东有温州、西有河州”的著名论点。他撰写的《临夏行》一文中对临夏商贸经济发展和促进民族团结重大意义作了这样生动描述和客观评价:“他们上西藏、下江南,钻帐篷、进商店,足迹遍及大江南北,七天一趟广州,十天一趟拉萨已成常事了。他们中的许多人终年活跃在青藏高原,把各种工业品送到牧民手中,又从一座座帐篷中收购农牧产品送到临夏市场,形成了收购、运输、销售一条龙的流通体系,正在西部少数民族中开辟一条新的丝绸之路。”

在费孝通先生的牵线搭桥下,1987年,甘、青两省建立了我国民族地区第一个跨省区的自愿松散型协作区:甘肃临夏——青海海东民族经济开发协作区。这一冲破行政界线进行经济大区域优势互补的长远眼光,使得“临夏现象”备受国内学术界关注,也为临夏的发展产生了积极影响。

四、以史为鉴

时代呼唤着河州儿子娃

后来,随着经济的发展和临夏内外部环境的变化及市场竞争的加剧,以及民族商场和穆斯林融资公司领导层的多次更迭,民族商场的发展步入了低谷,由于经营管理不善,河州穆斯林融资公司也宣布破产。但作为河州儿子娃的沙云青先生在改革大潮中对中国社会的两大创举将载入史册,他和他创办的商场和融资公司推动临夏乃至周边地区经济社会发展的辉煌业绩永远被人们所铭记。与此同时,这两大创举也以铁的事实昭示着临夏各族群众中蕴藏着巨大的推动社会发展的智慧与能量,相信只要条件允许,这种智慧与能量必将重新迸发出来,铸就临夏经济新的辉煌。

临夏人将拥有英雄气概、作出一定贡献的人唤作儿子娃。《旧唐书·魏征传》有这样三句话:以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。历史上的临夏,以璀璨的文明光耀华夏,成为中华文明的重要发祥地;历史上的河州儿女跟随大禹治理黄河,书写了历史的丰碑。秦汉以来,河州人民以各种形式书写各族人民相濡以沫的民族团结的故事。明清以来,河州众多脚户哥、牛客和筏子客,用脚为尺,丈量河山,成为沟通京津沪汉、川滇新藏的使者。而在抗击外敌侵略之时,临夏健儿抛头颅、洒热血。改革开放以来,河州儿子娃走南闯北,赢得了众多荣誉,沙云青先生就是其中的佼佼者之一。

今天,缅怀历史,我们是否还有昔日先辈的勇气和果敢?作为领导,是否能胸怀临夏、敢闯敢干?作为学者,是否能抛弃门户,潜心学问?作为普通人,能否不浑浑噩噩,追求上进?作为商人,能否不小富即安,失去奋斗动力?

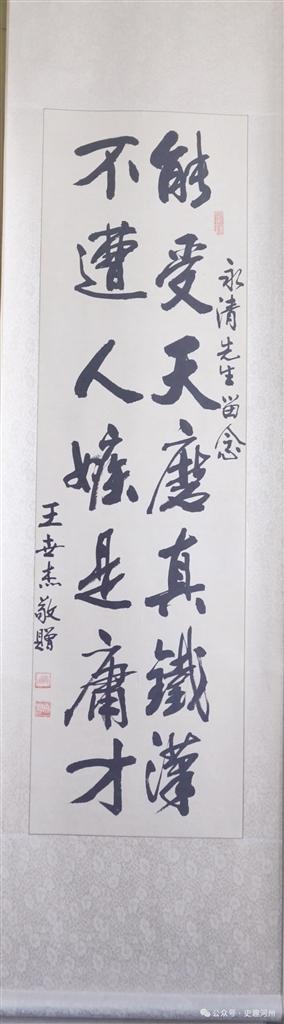

文章最后,让我用挂在临夏民族商场五楼的一幅王世杰先生赠给沙云青先生的书法作品内容作为他的人生总结:“能受天磨真铁汉、不遭人嫉是庸才。”