本报记者 李萍 史有东 严海萍 通讯员 鸣泉 春申

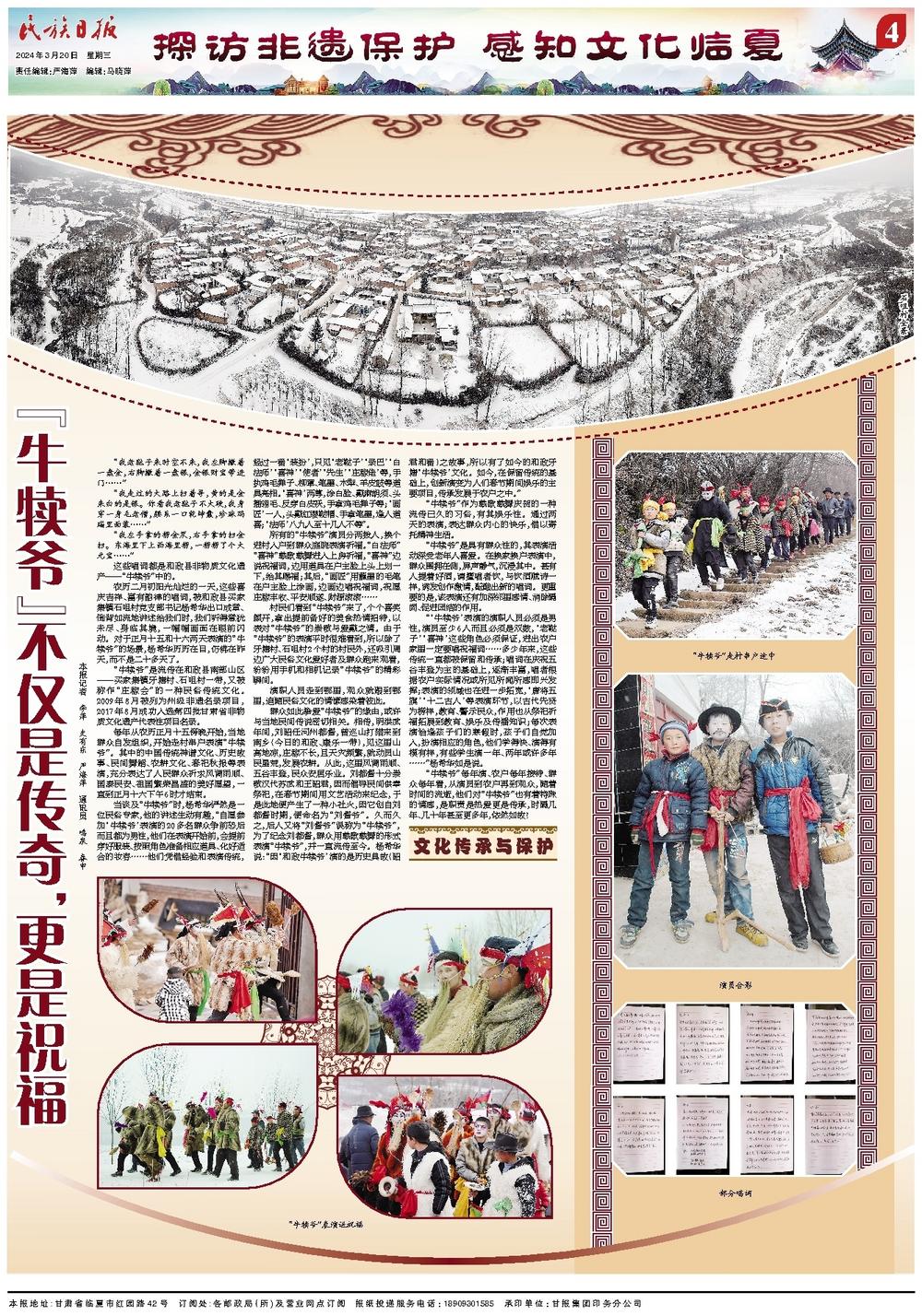

“牛犊爷”表演送祝福

“我老鞑子来时空不来,我左脚撒着一盘金,右脚撒着一盘银,金银财宝带进门……”

“我走过的大路上扫着寻,黄的是金来白的是银。你看我老鞑子不大硬,我身穿一身毛老僧,腰系一口乾坤囊,珍珠玛瑙里面装……”

“我左手拿的捞金笊,右手拿的扫金扫。东海里下上西海里捞,一捞捞了个大元宝……”

这些唱词都是和政县非物质文化遗产——“牛犊爷”中的。

农历二月初阳光灿烂的一天,这些喜庆吉祥、富有韵律的唱词,被和政县买家集镇石咀村党支部书记杨希华出口成章、倒背如流地讲述给我们时,我们听得意犹未尽、身临其境,一幅幅画面在眼前闪动。对于正月十五和十六两天表演的“牛犊爷”的场景,杨希华历历在目,仿佛在昨天,而不是二十多天了。

“牛犊爷”是流传在和政县南部山区——买家集镇牙塘村、石咀村一带,又被称作“庄稼会”的一种民俗传统文化。2009年8月被列为州级非遗名录项目,2017年8月成功入选第四批甘肃省非物质文化遗产代表性项目名录。

每年从农历正月十五傍晚开始,当地群众自发组织,开始走村串户表演“牛犊爷”。其中的中国传统神谱文化、历史故事、民间舞蹈、农耕文化、春祀秋报等表演,充分表达了人民群众祈求风调雨顺、国泰民安、祖国繁荣昌盛的美好愿望,一直到正月十六下午6时才结束。

当谈及“牛犊爷”时,杨希华俨然是一位民俗专家,他的讲述生动有趣,“自愿参加‘牛犊爷’表演的20多名群众争前恐后而且都为男性,他们在表演开始前,会提前穿好服装、按照角色准备相应道具、化好适合的妆容……他们凭借经验和表演传统,经过一番‘装扮’,只见‘老鞑子’‘录巴’‘白法师’‘喜神’‘使者’‘先生’‘庄稼佬’等,手执鸡毛掸子、柳罩、笔墨、木犁、羊皮鼓等道具亮相。‘喜神’两尊,涂白脸、戴麻胡须、头插翎毛、反穿白皮袄,手拿鸡毛掸子等;‘画匠’一人,头戴红缨鞑帽、手拿笔墨,逢人道喜;‘法师’八九人至十几人不等”。

所有的“牛犊爷”演员分两拨人,挨个进村入户到群众庭院表演祈福。“白法师”“喜神”载歌载舞进入上房祈福,“喜神”边说祝福词,边用道具在户主脸上头上划一下,给其赐福;其后,“画匠”用蘸墨的毛笔在户主脸上涂画,边画边唱祝福词,祝愿庄稼丰收、平安顺遂、财源滚滚……

村民们看到“牛犊爷”来了,个个喜笑颜开,拿出提前备好的美食热情招待,以表对“牛犊爷”的崇敬与爱戴之情。由于“牛犊爷”的表演平时很难看到,所以除了牙塘村、石咀村2个村的村民外,还吸引周边广大民俗文化爱好者及群众跑来观看,纷纷用手机和相机记录“牛犊爷”的精彩瞬间。

演职人员走到哪里,观众就跟到哪里,追随民俗文化的情愫感染着彼此。

群众如此挚爱“牛犊爷”的缘由,或许与当地民间传说密切相关。相传,明洪武年间,刘昭任河州都督,曾巡山打猎来到南乡(今日的和政、康乐一带),见这里山高地凉,庄稼不长,且天灾频繁,就动员山民垦荒,发展农耕。从此,这里风调雨顺、五谷丰登,民众安居乐业。刘都督十分崇敬汉代苏武和王昭君,因而倡导民间供奉祭祀,在春节期间用文艺活动来纪念,于是此地便产生了一种小社火,因它创自刘都督时期,便命名为“刘督爷”。久而久之,后人又将“刘督爷”误称为“牛犊爷”,为了纪念刘都督,群众用载歌载舞的形式表演“牛犊爷”,并一直流传至今。杨希华说:“因‘和政牛犊爷’演的是历史典故(昭君和番)之故事,所以有了如今的和政牙塘‘牛犊爷’文化。如今,在保留传统的基础上,创新演变为人们春节期间娱乐的主要项目,传承发展于农户之中。”

“牛犊爷”作为载歌载舞庆贺的一种流传已久的习俗,有其娱乐性。通过两天的表演,表达群众内心的快乐,借以寄托精神生活。

“牛犊爷”是具有群众性的,其表演活动深受老年人喜爱。在挨家挨户表演中,群众围拥在侧,屏声静气,沉浸其中。甚有人提着好酒,请擅唱者饮,与饮酒赋诗一样,诱发创作激情,酝酿出新的唱词。更重要的是,该表演还有加深邻里感情、消除隔阂、促进团结的作用。

“‘牛犊爷’表演的演职人员必须是男性,演员至少6人而且必须是双数,‘老鞑子’‘喜神’这些角色必须保证,进出农户家里一定要唱祝福词……多少年来,这些传统一直都被保留和传承;唱词在庆祝五谷丰登为主的基础上,逐渐丰富,唱者根据农户实际情况或所见所闻所感即兴发挥;表演的领域也在进一步拓宽,‘唐将五旗’‘十二古人’等表演环节,以古代先贤为榜样,教育、警示民众,作用也从祭祀祈福拓展到教育、娱乐及传播知识;每次表演恰逢孩子们的寒假时,孩子们自觉加入,扮演相应的角色,他们学得快、演得有模有样,有些学生演一年、两年或许多年……”杨希华如是说。

“牛犊爷”每年演、农户每年接待、群众每年看,从演员到农户再到观众,随着时间的流逝,他们对“牛犊爷”也有着特殊的情感,是职责是热爱更是传承,时隔几年、几十年甚至更多年,依然如故!