“花儿”是诞生在黄河上游特定地区的民歌,曲调丰富、优美,歌词形象、激情,流传至今,已被列入世界非物质文化遗产。作为一种诗歌,我对它也很喜爱,对它的评价比其他民歌更高。早在1963年阴历六月六,我和甘肃文艺界的朋友们(记得有于辛田、师日新、苏平、伊丹才让、庄壮、郑铁林、丁兆清等人)一起乘解放牌大卡车去甘肃省康乐县足古川参加了三天的莲花山花儿会,那场面之盛大,气氛之热烈,情绪之欢快,歌声之高亢,服饰之鲜艳,爱恋之隐秘以及市场之繁荣,都给我留下了极其深刻而美好的印象。我还同郑铁林一起奋力登上了莲花山的顶峰。之后,我写了一首诗《莲花山歌会纪游》,其中有这样的句子:“马兰花开得如痴如醉/人们把它拧成绳索/拦在通往莲花山的每一条路上/不唱歌/是不准通过的/真是个/既古老又先进的风俗”。当时,我也是被拦在了路上,唱了一首歌才被允许进入会场的。期间,我们还特意请来了康乐的著名花儿歌手、被称为“一代花魁”“甘肃刘三姐”的“穷尕妹”(本名丁如兰,乳名菊花),她是农村人民公社社员,正值农忙时节,我们付给了她“误工补贴”作为报酬。她给我们唱了一个晚上的花儿,大家进行了座谈。我在“纪游”诗中这样写她:“年少时来唱/是瞒着父母的/年轻时来唱/是瞒着丈夫的/年老时来唱/是瞒着儿女的//她不来是不行的/她的歌声出了名/她的名字成了歌/穷尕妹不来/许多人也就不来了/‘花儿会’会变得冷清//唉,这么好的事/干吗总得瞒着什么人/而且是一辈子”。

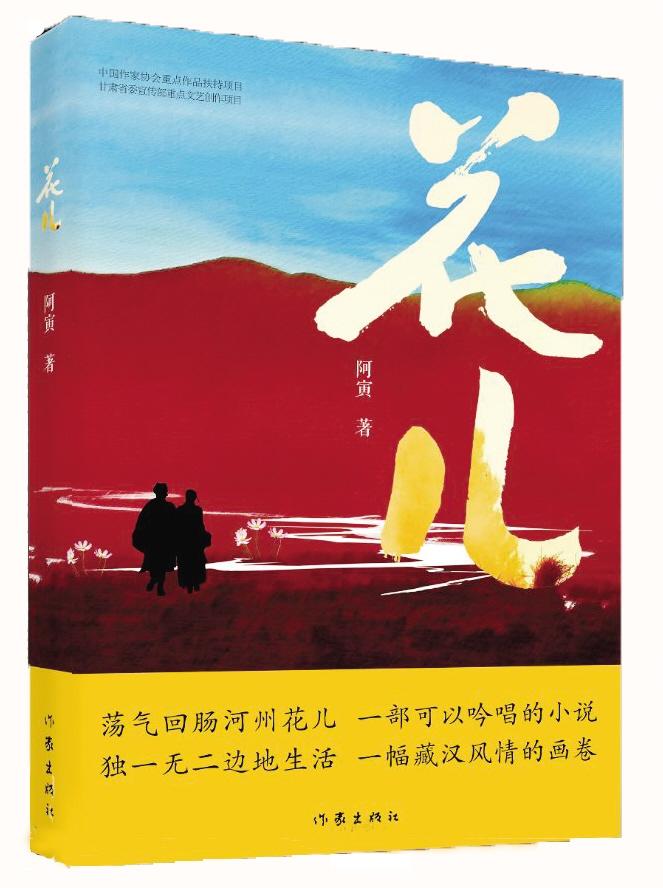

《花儿》是阿寅创作的长篇小说,是我读过的他的第二部长篇,第一部是《土司和他的子孙们》,那也是一部具有历史厚度的作品,它的根须远扎在明清,枝叶与花朵展现在现当代。这些年,我国的长篇小说产量大增,与之相悖的是,人们由于生活节奏加快,生存焦虑较多,心态普遍浮躁,如果没有强烈的文学鉴赏欲和人生求知欲,难能去读长篇。尤其老年人由于精力与视力的下降,读长篇更是吃力。日渐衰老的我,出于对作者的信任、尊重和喜爱,还是把它读完了。它写的是发生在西北小镇尕藏的真实而稀有的故事,展现了几代花儿歌手的感情经历和家族之间的矛盾冲突,并特意将民歌花儿贯穿其中。

作者阿寅原名王国虎,中国作协会员,是诗人,又是小说家,也是在陇原大地上扎根很深的作家之一。他的这本《花儿》长达六十四万字,而且才是它的第一部,可见阿寅在这方面掌握素材之丰富,生活积累之深厚,想与读者分享的故事之多。作为古河州土生土长的作家,他在对家乡历史的了解上下了很大功夫,远不同于那些眼睛只看着当前、对过去知之甚少的作家。

《花儿》的时代背景十分清晰,是从上世纪30年代后期到40年代前期。小说中写到的历史事件有:红军长征的到来,“改土归流”的余波,苏联飞行大队进驻兰州帮助抗日,临夏藏汉营开赴抗日前线参加包头之战。它们的出现,增加了作品的真实感,随着故事内容的拓宽也必然会增添人物的思想厚度。为了不与花儿脱节,还专门写熟悉家乡民歌的红军刘指导员到甘肃后就爱上了花儿,并且为当地的歌手撰写了要劳动人民当家作主的新词。这也符合红军重视宣传工作的传统,令我想起我参军的第一野战军政治部战斗剧社,就是红军时代贺龙亲自创立组建的。

郭老(沫若)曾说:“中国人吃故事”。我国古典小说的故事性普遍强于西方的小说确是事实。我国戏曲的取材绝大多数源于小说,改编自《三国演义》的“三国戏”数目之多就是例证。所谓故事无非是人的行为,故事性强不强,故事引不引人,关键在于人物个性的塑造和情节与细节的描写。《花儿》写了有名有姓、各色各样的人物共计70多个。作者以他游刃有余的笔力,通过这些人物,全面展现了当时当地家族之间、民族之间、派系之间、贫富之间错综复杂的矛盾,以致发展为相互的暗害与残杀。众多的故事情节引人入胜,骇人听闻。同时还记载了现代文明与保守势力的斗争,如:维护妇女缠脚与推行放足的冲突,假道学对爱情花儿(野曲)的禁唱,去上海灌制唱片遭到嘲笑,拆失事飞机去卖铁引起油箱爆炸发生超大火灾等。作者还有意地描述了许多当地的风俗习惯、风土人情,有婚礼、葬礼、拜师礼、花儿会开幕仪式、盖房上梁仪式等。通过这些,展示了那个真实的年代和那个年代的真实,使该书具有了彼时彼地小百科全书的规模。

人物写得是否有立体感,是否栩栩如生,是小说成功与否的关键。在这方面,阿寅是做得好的,有些人物只需寥寥数笔就活了起来,成了令人难忘的形象。如麻五魁拜“老串把式”为师学唱花儿,老串把式直到他拜师后的第三天才对他说“阿尼念卿山花儿山场有个马莲沟,沟垴里有一个天坑,你对着天坑练上一年的花儿再来找我。”结果使麻五魁成了“花王”。老串把式死前给他后人尕串把式留下话:一是他的尸骨不进祖坟,要和他的两个媳妇埋在一起;二是他的丧事只准唱花儿,不准动哭声。因为他的两个媳妇一个是他的歌手,一个是他的歌迷。他死后还要和她们对歌。

无法虚构的细节,最能证明作者生活底子的厚薄和观察能力的强弱,它往往比故事情节更难让人忘怀。《花儿》书中就有不少此类笔墨,比如写铁匠麻五魁打钉子:“打钉子虽说是个碎活,但它又是个细致活。打钉子的铁条又细又短,没法使钳子,只能用手夹着,锤子的轻重要拿捏得恰到好处”“先一顺把尕铁条打成四棱形,再把一头打尖,另一头打出钉帽就成了”;又如写尕秀家穷得连吃饭碗都买不起,在“炕沿头上挖的一个窝坑,窝坑里用胭脂岭的红泥裹了一层,那就是他家的‘碗了’”。

毋庸讳言,从两个贯穿全书的重要人物麻五魁和尕秀身上,我十分明显地看到了民间长篇叙事诗《马五与尕豆》的影子,那是发生在清末临夏的一个真实的故事,马五哥和尕豆妹是一对情侣,后来被双双斩首在兰州的华林山。《花儿》中麻五魁和尕秀比之诗中的马五与尕豆,无论在性格特征上、故事情节上都要丰富、曲折得多,使这两个在当地家喻户晓的人物形象达到了新的高度。

语言是文学的特质。也是塑造人物的重要工具,在文学作品中除了使用规范的普通话语言之外,各地的方言土语起码在相当长的时期内是无法排除的,尤其是在民族民间文学中,对它的使用不可缺少。《花儿》中的人物对话很多,为了增强他(她们的)的真实性,作者使用了大量当地特有的词汇,如“半脸汉”(傻子)、“椭子”(银元)、“羖騄”(山羊)、“素盘”(大馒头)、“鸡窝”(棉鞋)等等,都会让外地读者觉得新鲜,本地读者觉得亲切,产生一种特殊的效果。

话说回来,书名既然叫《花儿》,作者名副其实地在其中选择引用了大量的花儿歌词,各种格式、各类题材的都有。为了把这些花儿自然地嵌入到情节之中,而不显得牵强、突兀,作者费了不少心思,有时安排用念词代替歌唱。总共有多少首,我不曾计算,但可谓洋洋大观,足够供人欣赏。因篇幅所限,我不可能转录太多,仅录两首倾诉爱情的如下,一首是“阿哥是阳山的枣红马/尕妹是阴山的骡马/白天草滩处一处耍/晚夕里一槽儿卧下”,够胆大率直的吧?一首是“牡丹的叶叶羊吃了/光杆杆开啥花哩/你把尕妹的心挖了/空腔子活啥人哩”,够让人揪心的吧?

(作者为著名诗人、作家,曾任甘肃省作家协会主席、中国作家协会全委会委员等。)