本报记者 赵好飞

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定,严守党的纪律,保守党的秘密,对党忠诚……”走近东乡县布楞沟村史馆,里面传来阵阵铿锵有力的宣誓声。来自和政县的党员干部正肃立在党旗前,重温入党誓词,在红色文化浸润中回望入党初心。

布楞沟村子不大,却有着一段波澜壮阔的历史。2013年2月3日,习近平总书记来到了布楞沟村,看望慰问贫困群众,对加快布楞沟扶贫开发作出重要指示,嘱托要“把水引来,把路修通,把新农村建设好,让贫困群众尽早脱贫,过上小康生活”。经过几年的不懈努力,这个偏远的小山村发生了翻天覆地的变化,2014年实现了整村脱贫,总书记的嘱托一步步变成了现实。

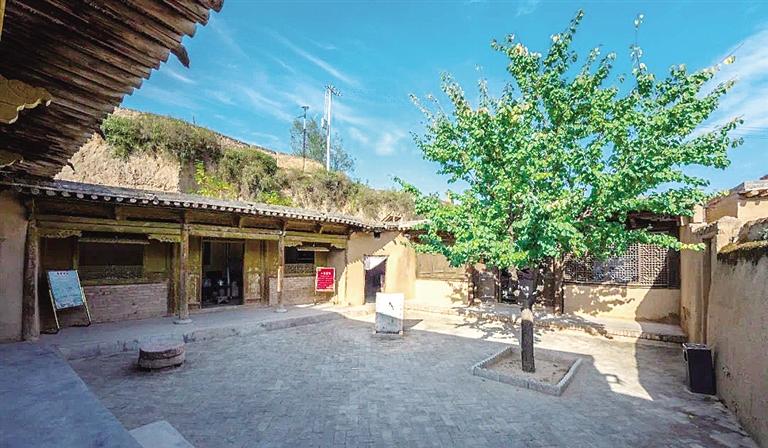

2015年,由村民马麦志废弃的老房子改建而成的布楞沟村史馆建成,并被命名为“甘肃省中共党史教育基地”。这个位于东乡县高山乡北部干旱山区的地方因“沧桑巨变”而远近闻名,也因此成为全省红色教育的热土,州内外党员干部进行党史学习教育和民族团结进步教育、加强理想信念和锤炼党性的重要基地。

“甘肃省中共党史教育基地”“甘肃省党性教育基地”……村史馆通过形式多样、内容丰富的展览,将多种功能集于一体。同时突出教育与纪念两大功能,共分亲切关怀、布楞沟历史、布楞沟新貌和东乡群众生产生活用具展示4个板块。板块之间紧密衔接,引导参观者从过去走到现在、用历史展望未来,全面展现了东乡人民在党的领导下摆脱贫困的历史,教育引导党员干部守初心、担使命。

循着习近平总书记的足迹,走进布楞沟村史馆,映入眼帘的是院子中央井台上嵌着“吃水不忘总书记,永远感恩共产党”的感恩壁。

如今的布楞沟,吃水难已经成为遥远的历史,村民自发在院子立感恩壁并刻上这句话,这是他们对“饮水思源”以及感恩之情最直观的表达。在院内观看完专题纪录片《牢记总书记的嘱托》,跟随讲解员的脚步走进北房,土炕、炕桌、火炉、桌椅等保持原样,悬挂在炕墙上的照片真实地展示了珍贵而难忘的场景:习近平总书记坐在炕头上与村民马麦志一家4口亲切交谈,详细询问当地群众的生产生活状况。

在西房墙面上,有序挂着布楞沟村的原始旧貌、生产生活照与新时代布楞沟村所取得的成就;紧挨北房的西北角小屋内,摆放着陶罐、煤油灯、面柜、木质驮水桶、生产农具……这些旧物件不仅记录了布楞沟村发展的历史变迁,也承载着当地群众的时代记忆,更折射出在党的光辉照耀下,布楞沟村取得的日新月异的变化。

“这些老照片和老物件让我们了解到曾经的布楞沟群众生活有多困难,难以想象,大家付出了多少努力才取得了现在的成就,也让我明白要倍加珍惜今天来之不易的幸福生活。”来自临夏县的年轻党员李明辉说道。

近年来,随着中央省州各类媒体的宣传报道,布楞沟有了一定的知名度,成为东乡县、临夏州甚至甘肃省的一张红色名片,成为全省广大党员干部群众和青少年学习党史、新中国史,继承革命传统、增强爱国情感、培育民族精神的重要课堂,吸引着不同领域、不同行业、不同地区的团体及个人前来参观学习、开展实地培训活动。

齐唱国歌、领学重要讲话精神、讲授专题党课……州工信局、甘肃移动临夏分公司党员干部共同在布楞沟红色教育基地进行了一场党史学习教育专题读书班。“我们选择在此开展‘发扬红色传统、传承红色基因’主题党日活动,目的就是通过红色文化的浸润,坚定党员干部知党史、感党恩、跟党走的信念。”州工信局负责人表示。

读万卷书,行万里路,最生动的“课堂”永远在路上。5月7日,西北师范大学党委书记张俊宗带领2022届优秀毕业生到村史馆实地考察调研,动员支持毕业生为乡村振兴和高质量发展贡献师大力量;5月18日,东乡四中带领九年级学生及党员教师开展红色研学活动,用春风化雨润物无声的方式在学生心中种下一颗红色的种子……

布楞沟村结合党史学习教育,努力打造红色课程,开设红色主题精品电教课堂,探索出了一条“常规教育日常化、校地互动双向化、特色教育品牌化”的思想政治教育模式,切实增强教学的吸引力、感染力,全面开展富有特色的党性教育、学生研学、民俗体验等新时代文明实践活动,努力营造“红色文化”育人良好氛围。

布楞沟红色教育基地,既是布楞沟村在各级党委政府带领下翻天覆地变化的集中展示,更是激励新时代广大党员干部群众不懈奋斗的强大精神动力。宽阔的折红二级公路将布楞沟与外界紧密联系起来,更多的人开始走进布楞沟聆听红色故事,重温红色记忆,传承红色精神,汲取前行力量。

记者手记:采访中得知,去年以来,布楞沟村确定以村史馆红色教育基地为依托、以民俗旅游为主线的发展思路,利用红色资源大力发展红色旅游,创造更加美好的幸福生活,让文化“软实力”成为乡村振兴的“硬支撑”。在这里,参观者能看到习近平总书记的殷殷嘱托全面实现,感受到群众“爱党、爱国、感恩、奋进”的精神风貌。一个有传承、有记忆、有故事、有亮点、有乡愁、有感恩的红色教育基地正徐徐展现在人们眼前。