◇ 焦玉洁

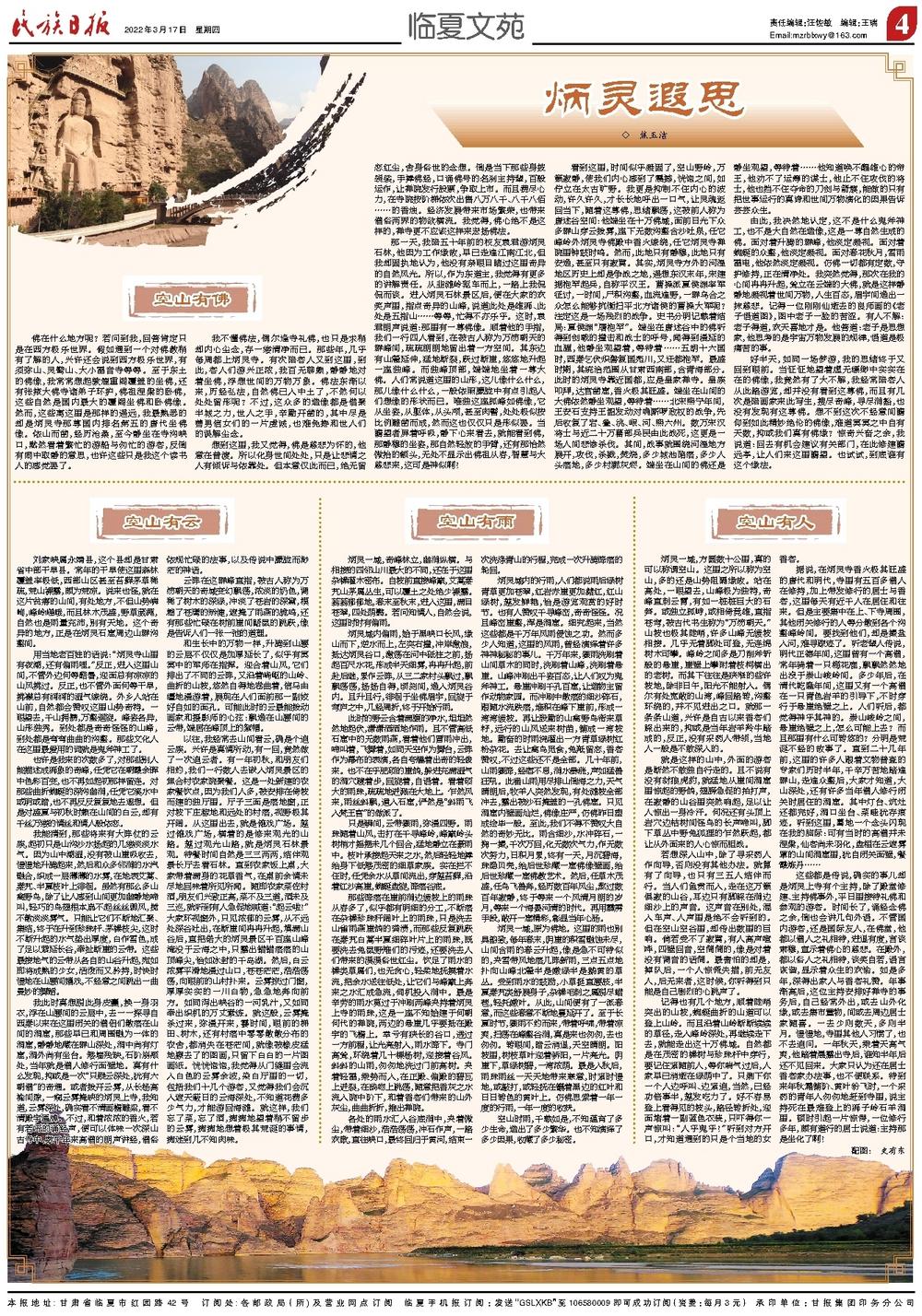

空山有佛

佛在什么地方呢?若问到我,回答肯定只是在西方极乐世界。假如遇到一个对佛教稍有了解的人,兴许还会说到西方极乐世界,有须弥山、灵鹫山、大小雷音寺等等。至于东土的佛像,我常常想起敦煌重阁覆盖的坐佛,还有张掖大佛寺诸弟子环护,佛祖涅槃的卧佛,这些自然是国内最大的覆阁坐佛和卧佛像。然而,这些离这里是那样的遥远,我最熟悉的却是炳灵寺那尊国内排名第五的唐代坐佛像。依山而凿,经历沧桑,至今静坐在寺沟峡口,黙然看着繁忙的游船与匆忙的游客,反倒有闹中取静的意思,也许这些只是我这个读书人的感觉罢了。

我不懂佛法,偶尔逢寺礼佛,也只是求稍却内心尘念,存一缕清净而已。那些年,几乎每周都上炳灵寺。有次陪客人又到这里,到此,客人们游兴正浓,我百无聊赖,静静地对着坐佛,浮想世间的万物万象。佛法东渐以来,历经弘法,自然佛已入中土了,不然何以处处留形呢?不过,这众多的造像都是借聚半城之力,世人之手,辛勤开凿的,其中尽是善男信女们的一片虔诚,也难免搀和世人们的误解尘念。

想到这里,我又觉得,佛是慈悲为怀的,他意在普渡。所以化身世间处处,只是让悲情之人有倾诉与依靠处。但本意仅此而已,绝无留恋红尘,舍身俗世的念想。倒是当下那些身披袈裟,手捧佛经,口诵佛号的名刹主持辈,百般运作,让禅院发行股票,争取上市。而且费尽心力,在寺院按阶梯依次出售八万八千、八千八佰……的香烛。经济发展带来市场繁荣,也带来僧俗两界的物欲横流。我觉得,佛心绝不是这样的,禅寺更不应该这样来宏扬佛法。

那一天,我陪五十年前的校友袁君游炳灵石林,他因为工作缘故,早已走遍江南江北,但我却固执地认为,他没有亲眼目睹过这里奇异的自然风光。所以,作为东道主,我觉得有更多的讲解责任。从韭滩岭驱车而上,一路上我侃侃而谈。进入炳灵石林景区后,便在大家的欢笑声里,指点奇异的山峰,说道此处是雄狮、此处是五指山……等等,忙得不亦乐乎。这时,袁君朗声说道:那里有一尊佛像。顺着他的手指,我们一行四人看到,在被古人称为万笏朝天的群峰间,疏疏朗朗地留出着一方空间。其东边有山麓延伸,猛地断裂,跃过断崖,悠悠地升起一座独峰。而独峰顶部,端端地坐着一尊大佛。人们常说道这里的山形,这儿像什么什么,那儿像什么什么,一般依照朦胧中有点引起人们想像的形状而已。唯独这座孤峰如佛像,它从坐姿,从躯体,从头颅,甚至肉髻,处处极似按比例雕凿而成,然而这也仅仅只是形似罢。当瞻望者屏着呼吸,静下心来看去,就能看到佛,那静穆的坐姿,那自然轻放的手臂,还有那怡然微抬的额头,无处不显示出佛祖从容,智慧与大慈悲来,这可是神似啊!

看到这里,时间似乎凝固了,空山野岭,万籁寂静,使我们内心感到了震撼,恍惚之间,如佇立在太古旷野。我更是抑制不住内心的波动,许久许久,才长长地呼出一口气,让灵魂返回当下,随着这尊佛,思绪飘荡,这被前人称为唐述谷空间:他端坐在十万佛域,面前日光下众多群山穿云拨雾,座下无数沟壑含沙吐泉,任它峰岭外炳灵寺佛殿中香火缭绕,任它炳灵寺禅院里钟鼓时鸣。然而,此地只有静穆,此地只有安逸,甚至只有寂寞。其实,炳灵寺方外的河湟地区历史上却是争战之地,遥想东汉末年,宋建据枹罕起兵,自称平汉王。曹操派夏侯渊率军征讨,一时间,尸积沟壑,血流遍野,一群乌合之众怎么能够抗衡扫平北方诸侯的曹操大军呢?注定这是一场残烈的战争。史书分明记载着结局:夏侯渊“屠枹罕”。端坐在唐述谷中的佛听得到剑戟的撞击和战士的呼号,闻得到漫延的血腥,他静坐观望着,等待着……五胡十六国时,西秦乞伏炽磐复国苑川,又迁都枹罕。最盛时期,其统治范围从甘肃西南部,含青海部分。此时的炳灵寺靠近国都,应是皇家禅寺。皇族叩拜,达官凿窟,香火极其旺盛。端坐在山间的大佛依然静坐观望,等待着……北宋熙宁年间,王安石支持王韶发动对唃厮啰政权的战争,先后收复了宕、叠、洮、岷、河、熙六州。数万宋汉将士与近二十万蕃部兵民由此战死,这更是一场人间悲惨杀伐。其间,战事就围绕河湟地方展开,攻伐,杀戮,焚烧,多少城池陷落,多少人头落地,多少村廓灰烬。端坐在山间的佛还是静坐观望,等待着……他知道唤不醒雄心的帝王,他劝不了运筹的谋士,他止不住攻伐的将士,他也挡不住夺命的刀剑与箭簇,能做的只有把世事运行的真谛和世间万物演化的因果告诉芸芸众生。

由此,我决然地认定,这不是什么鬼斧神工,也不是大自然在造像,这是一尊自然生成的佛。面对着升腾的群峰,他淡定凝视。面对着蜿蜒的众壑,他淡定凝视。面对春花秋月,雪雨雷电,他依然淡定凝视。仿佛一切都有定数,守护修持,正在清净处。我突然觉得,那次在我的心间冉冉升起,耸立在云端的大佛,就是这样静静地凝视着世间万物,人生百态,眉宇间逸出一抹慈悲。记得一位刚刚仙逝去的良师画的《老子悟道图》,图中老子一脸的苦涩。有人不解:老子得道,欢天喜地才是。他答道:老子是思想家,他思考的是宇宙万物发展的规律,悟道是极痛苦的事。

好半天,如同一场梦游,我的思绪终于又回到眼前。当怔怔地望着虚无缥缈中实实在在的佛像,我竟然有了大不解,我经常陪客人从此路游览,却并没有看到这尊佛,而且有几次是陪画家来此写生,捜尽奇峰,寻尽涧豁,也没有发现有这尊佛。想不到这次不经意间瞻仰到如此精妙绝伦的佛像,难道冥冥之中自有天数,抑或我们真有佛缘?惊奇兴奋之余,我说道:回去有机会建议有关部门,在此修建瞻远亭,让人们来这里瞻望。也试试,到底谁有这个缘法。

空山有云

刘家峡属永靖县,这个县却是甘肃省中部干旱县。常年的干旱使这里森林覆盖率极低,西部山区甚至苔藓茅草稀疏,荒山裸露,颇为荒凉。说来也怪,就在这片贫瘠的山间,有处地方,不但山势嶙峋,峰岭嵯峨,而且林木茂盛,野草葳蕤,自然也是雨量充沛,别有天地。这个奇异的地方,正是在炳灵石窟周边山群沟壑间。

用当地老百姓的话说:“炳灵寺山里有夜潮,还有偏雨哩。”反正,进入这里山间,不管外边何等酷暑,迎面总有凉凉的山风拂过。反正,也不管外面何等干旱,拂襟总有润润的湿气缭绕。外乡人站在山前,自然都会赞叹这里山势奇特。一眼望去,千山拥攒,万壑迴旋。峰姿各异,山形独秀。到处都是奇奇怪怪的山峰,到处都是弯弯曲曲的沟壑。那些文化人在这里最爱用的词就是鬼斧神工了。

也许是我来的次数多了,对那些别人能描述成狮象的奇峰,任凭它在朝霞余晖中色彩百变,也不再如起初那样留连。对那些曲折蜿蜒的深沟幽涧,任凭它溪水中或明或暗,也不再反反复复地去遐想。但是对盛夏与初秋时赖在山间的白云,却有千丝万缕的情丝和情人般依恋。

我能猜到,那些将来有大阵仗的云族,起初只是山沟沙水扬起的几缕淡淡水气。因为山中潮湿,没有被山崖吸收去,慢慢地升腾起来,然后和众多邻涧的水汽融合,织成一层薄薄的水雾,在地表艾蒿、秦艽、半夏枝叶上徘徊。虽然有那么多山禽野鸟,除了让人感到山间更加幽静地啼叫,轻巧的鸟翅根本扇不起丝丝弱风,搅不散淡淡雾气。只能让它们不断地汇聚、集结,终于在升到珍珠杆、茅榛枝尖,这时不断升起的水气垫出厚度,白作雪色,成了足以萦延长谷,牵扯断崖的云带。这些最接地气的云带从各自的山谷升起,宛如即将成熟的少女,活泼而又矜持,时快时慢地在山腰间嬉戏,不经意之间跳出一曲曼妙的舞蹈。

我此时真想脱此身皮囊,换一身羽衣,浮在山腰间的云层中,去一一探寻自西秦以来在这里闭关的僧侣们散落在山间的洞窟,那些早已和周围融为一体的洞窟,静静地藏在群山深处,洞中尚有灯窟,洞外尚有坐台。矮墙残缺,石阶崩颓处,当年就是僧人修行面壁地。真有什么发现,抑或是一次“只疑云深处,犹有六朝僧”的奇遇。或者拨开云雾,从长杨高榆间隙,一窥云雾掩映的炳灵上寺,我知道,云雾深处,确实看不清画檐雕梁,看不清殿宇匾牌。不过,和着浓浓的香火,若有若无的诵经声,便可以体味一次深山古寺中,数千年来高僧的朗声讲经,僧俗依规忙碌的法事,以及传说中朦胧而渺茫的神话。

云阵在这群峰直指,被古人称为万笏朝天的奇域变幻飘荡,浓淡的奶色,调稀了树木的深绿,冲淡了苍岩的深黛,模糊了苍鹰的矫健,遮掩了雨燕的脆鸣,还有那些忙碌在树前崖间鼯鼠的跳跃,像是告诉人们一张一弛的道理。

和生长中的万物一样,升腾到山腰的云层不仅仅是加厚延长了,似乎有冥冥中的军师在指挥。迎合着山风,它们排出了不同的云阵,又沿着崎岖的山岭、曲折的山坡,悠然自得地卷曲着,信马由缰地漫游着,展现在人们面前那一副姣好自如的面孔。可能此时的云最能拨动画家和摄影师的心弦:飘逸在山腰间的云带,端居在峰顶上的絮帽。

以往,我经常去山间看云,确是个追云族。兴许是真情所动,有一回,竟然做了一次追云者。有一年初秋,和朋友们相约,我们一行数人去嵌入炳灵景区的焦合村农家院聚餐。这是一处新建的农家餐饮点,因为我们人多,被安排在倚坡而建的独厅里。厅子三面是落地窗,正对坡下庄稼地和远处的村落,视野极其开阔。从这里出去,就是傩戏广场。越过傩戏广场,横着的是修来观光的山路。越过观光山路,就是炳灵石林景观。待餐时间自然是三三两两,结伴观景长厅去看石林。直到农家饭上桌,大家带着满身的花草香气,在桌前余情未尽地回味着所见所闻。随即农家菜佐村酒,朋友们兴致正高,菜不及三道,酒未及三巡,就听到有人急促地喊道:“起云啦!”大家环视窗外,只见浓郁的云雾,从不远处深谷吐出,在断崖间冉冉升起,填满山谷后,直把偌大的炳灵景区千百座山峰淹没于云海之中,只露出错错落落的山顶峰尖,恰如冰封的千岛湖。然后,白云浓雾平滑地漫过山口,苍苍茫茫,浩浩荡荡,向眼前的山村扑来。云雾掠过门窗,厚厚实实的一川白物,急急地奔向前方。如同泻出峡谷的一河乳汁,又如同牵出织机的万丈素练。就这般,云雾掩杀过来,弥漫开来,霎时间,眼前的梯田、树木,还有村落中零零散散分布的农舍,都消失在苍茫间,就像被橡皮猛地擦去了的图画,只留下白白的一片图画纸。恍恍惚惚,我觉得从门缝里会流入白色的云雾余波,染白厅里的一切,包括我们十几个游客,又觉得我们会沉入遮天蔽日的云海深处,不知道花费多少气力,才能游回海滩。就这样,我们忘了菜,忘了酒,痴痴地望着稍不留步的云雾,痴痴地想着极其荒诞的事情,痴迷到几不知肉味。

空山有雨

炳灵一域,奇峰林立,幽涧纵横。与相接的四邻山川最大的不同,还在于这里杂榛灌木密布。自坡前直接峰巅,艾蒿秦艽山茅属丛生,可以覆土之处绝少裸露。蓊蓊郁郁地,春末至秋末,进入这里,满目苍翠,四处荫翳。若问知情人,自然会说,这里时时有偏雨。

炳灵域内偏雨,始于黑峡口长风,缘山而下,逆水而上,左突右撞,冲岸激浪,抵达炳灵谷口,激荡在河中砥柱之前,扬起百尺水花,形成半天细雾,冉冉升起,前赴后继,累作云阵,从三二家村头飘过,飘飘荡荡,扬扬自得,顷刻间,逸入炳灵谷内。且升且行,徘徊于坐佛眉宇,回旋于穹庐之中,几经周折,终于开始行雨。

此时的野云含着满腹的净水,坦坦然然地起伏,潇潇洒洒地作雨。且不管高低石窟中的无数雨燕,看着他们冒雨冲出,啼叫着,飞舞着,如同天空作为舞台,云阵作为幕布的表演,各自夸耀着出奇的轻俊来。也不在乎肥硕的崖鸽,躲进充满湿气的洞穴踱着步,回旋着,自语着。看着硕大的雨珠,疏疏地迸溅在大地上。乍然风来,雨丝斜飘,遁入石窟,俨然是“斜雨飞入梵王宫”的做派了。

只是瞬间,云带骤雨,弥漫四野。雨珠随着山风,击打在千寻峰岭,峰巅岭头树梢才摇摆未几个回合,猛地静立在豪雨中。枝叶承接起天来之水,然后轻轻地捧给身下低矮茂密的细草家族。实在拦不住时,任凭余水从草间流出,穿越苔藓,沿着红沙高崖,蜿蜒盘旋,降落谷底。

那些降落在崖前涧边缓坡上的雨珠从容多了,似乎都有明细的分工,不断落在杂榛珍珠秆阔叶上的雨珠,只是洗去山雀雨燕崖鸽的粪渍,而那些反复跳跃在秦艽白蒿半夏细碎叶片上的雨珠,既要洗去兔鼠野雉们的污迹,还要洗去人们带来的漠漠俗世红尘。饮足了雨水的榛类草属们,也无贪心,轻柔地抚摸着水流,把余水送往低处,让它们与峰巅上奔来之水汇成急流,伺机投入涧中。最是辛劳的雨水莫过于冲刷两峰夹持着炳灵上寺的雨珠,这是一座不知始建于何朝何代的禅院,两边的悬崖几乎要抵在殿宇的飞檐上。幸亏有狭长的谷口,透过一方前程,让光亮射入,雨水降下。寺门高耸,环绕着几十棵杨树,迎接着谷风。斜斜的山雨,匆匆地洗过门前高树。夹着轻雷,乘势而入,在正殿、偏殿的碧瓦上迸裂,在鸱吻上跳荡,随意把香灰之水流入院中阶下,和着香客们带来的山外灰尘,曲曲折折,推出禅院。

各处的雨水汇入谷底涧中,夹着微尘,带着细沙,浩浩荡荡,冲石作声,一路欢歌,直往峡口,最终回归于黄河,结束一次洗涤青山的行程,完成一次升腾降落的轮回。

炳灵域内的行雨,人们都说雨后绿树青草更加苍翠,红岩赤崖更加赭红,红山绿树,越发鲜艳,恰是游览观赏的好时节。也有人赞叹千寻峰峦,奇奇怪怪。况且峰峦崖壑,浑是洞窟。细究起来,当然这些都是千万年风雨侵蚀之功。然而多少人知道,这里的风雨,曾经演绎着许多神神秘秘的事儿。千万年来,骤雨洗刷着山间草木的同时,洗刷着山峰,洗刷着悬崖。山峰冲刷出千姿百态,让人们叹为鬼斧神工。悬崖冲刷千孔百窟,让造物主留作动物家园。而冲刷中散落的细沙碎石,跟随水流跌落,堆积在峰下崖前,形成一湾湾缓坡。再让殷勤的山禽野鸟衔来草籽,远行的山风送来树苗,铺成一湾坡地。勤奋的时雨浇灌出一方青草绿树红粉杂花。去让禽鸟觅食,兔羝留恋,香客赞叹,不过这些还不是全部。几十年前,山雨骤降,经宿不息,涧水暴涨,声如猛兽狂吼。此番山雨用尽排山倒海之力,天气晴朗后,牧羊人突然发现,有处滩坡全部冲去,露出被沙石掩盖的一孔佛窟。只见洞窟内壁画灿烂,佛像庄严,仿佛昨日塑成绘毕一般。至此,我们不得不赞叹大自然的奇妙无比。雨含细沙,水冲碎石,一掬一撮,千次万回,化无数次气力,作无数次努力,日积月累,终有一天,月沉碧海,珠隐贝壳,给后世珍藏一窟佛像壁画,给后世珍藏一窟佛教艺术。然后,任草木茂盛,任鸟飞兽奔,经历数百年风尘,熬过数百年寂静,终于等来一个风清月朗的岁月,等来一个海晏河清的时代。再用霹雳手段,敞开一窟精彩,彰显当年心肠。

炳灵一域,原为佛地。这里的雨也别具韵致,每年春末,阴崖的积雪融蚀未尽,山间含雨的春云升起,像是急不可待似的,夹雪带风地落几阵新雨,三点五点地扑向山峰北麓半是嫩绿半是鹅黄的草丛。受到雨水的鼓励,小草挺直腰肢,半夏秦艽类舒展身子,杂榛毛刺之属脱尽蜡苞,轻托嫩叶。从此,山间便有了一派春意,而这些春意不断地蔓延开了。至于长夏时节,骤雨不约而来,带着呼啸,带着凉爽,扫荡在峰壑谷涧,真是来也匆匆,去也匆匆。转眼间,暗云消退,天空晴朗。阳坡里,树枝草叶迎着骄阳,一片亮光。阴崖下,草绿树碧,一湾浓荫。最是入秋后,雨珠雨丝一天天地带来寒意,时紧时慢地,或敲打,或轻抚在镶着黑边的红叶和日日转色的黄叶上。仿佛思索着一年一度的行雨,一年一度的收获。

空山时雨,千载如是,不知蕴育了多少生命,造出了多少繁华。也不知演绎了多少因果,收藏了多少秘密。

空山有人

炳灵一域,方圆数十公里,真的可以称谓空山。这里之所以称为空山,多的还是山势阻隔缘故。站在高处,一眼望去,山峰极为独特,奇峰直刺云霄,有如一桩桩巨大的石笋。或独立孤峙,或相倚竞雄,直指苍穹,被古代书生称为“万笏朝天。”山坡也极其陡峭,许多山峰无缓坡相接。几乎无着脚处可登,无连绵树木可攀。峰岭之间多是刀削斧斩般的悬崖,崖壁上攀附着枝柯横出的老树。而其下往往是狭窄的些许坡地,除非日午,阳光不能射入。偶尔有处宽敞的山湾,峰回路转,沟壑环绕的,并不见进出之口。就那一条条山道,兴许是自古以来香客们踩出来的,抑或是当年岩羊羚牛踏成的,反正,没有采药人带领,当地人一般是不敢深入的。

就是这样的山中,外面的游客是断然不敢独自行走的。且不说有没有豺狼虎豹,就猛地从崖间洞窟里惊起的野鸽,翅膀急促的拍打声,在寂静的山谷里突然响起,足以让人惊出一身冷汗。何况还有头顶上岩穴边枯树间怪鸟的长声啼叫,脚下草丛中野兔狐狸的乍然跃起,都让从外面来的人心惊而胆战。

若想深入山中,除了寻采药人作向导,否则没有其他办法。就算有了向导,也只有三五人结伴而行。当人们鱼贯而入,走在这万籁俱寂的山谷,耳边只有脚踩在涧边细沙上的声音。这声音在别处,混入车声、人声里是绝不会听到的。但在空山空谷里,却传出数里的巨响。倘若受不了寂寞,有人高声喧哗,四壁回音,空筒筒的,像是对着没有调音的话筒。最害怕的却是,掉队后,一个人惊慌失措,前无友人,后无来者,这时候,你听得到只能是自己剧烈的心跳声了。

记得也有几个地方,顺着陡峭突出的山坡,蜿蜒曲折的山道可以登上山岭。而且沿着山岭断断续续的草径,走入峰岭深处,再继续走下去,就能走出这十万佛域。自然都是在茂密的榛树与珍珠杆中穿行,要记住紧随前人,等你喘气过后,人家早已消逝在绿荫中了。只剩下你一个人边呼叫、边紧追,当然,已经功倍事半,越发吃力了。好不容易登上看得见的坡头,路径转折处,迎面堵着一副蓝色衣装,只吓得你一声惊叫:“人乎鬼乎!”听到对方开口,才知道遇到的只是个当地的女香客。

据说,在炳灵寺香火极其旺盛的唐代和明代,寺里有五百多僧人在修持,加上带发修行的居士与香客,这里每天有近千人在居住和往来。但是主要集中在上、下寺周围,其他闭关修行的人等分散到各个沟壑峰岭间。要找到他们,却是撮盐入河,难寻踪迹了。听老辈人传说,明代正德年间,这里曾有一个高僧,常年骑着一只梅花鹿,飘飘然然地出沒于崇山峻岭间。多少年后,在清代乾隆年间,这里又有一个高僧在一只青色岩羊的引导下,不时穿行于悬崖绝壁之上。人们听后,都觉得神乎其神的。崇山峻岭之间,悬崖绝壁之上,怎么可能上去?而且那里有什么可转悠的?分明是荒诞不经的故事了。直到二十几年前,这里的许多人跟着文物普查的专家们历时半年,千辛万苦地踏遍群山,走遍众壑后,大家才知道,大山深处,还有许多当年僧人修行闭关时居住的洞窟。其中灯台、炕灶还都完好,洞口坐台、菜畦犹存痕迹。听到这里,蓦地一个念头闪现在我的脑际:可有当时的高僧并未涅槃,仙客尚未羽化,盘桓在云遮雾罩的山间洞窟里,犹自闭关面壁,餐霞炼丹……

这些都是传说,确实的事儿却是炳灵上寺有个主持,除了殿堂修建、主持佛事外,平日里接待礼佛和参观的游客。时间长了,诵经念佛之余,倒也会讲几句外语。不管国内游客,还是国际友人,在佛堂,他都以僧人之礼相待,进退有度,言谈肃穆,宣示着佛心的慈悲。在殿外,都以俗人之礼相待,谈笑自若,语言诙谐,显示着众生的欢愉。如是多年,深得出家人与香客礼赞。年事渐高后,这位主持安排好禅寺的事务后,自己经常外出,或去山外化缘,或去集市置物,间或去周边居士家随喜。一去少则数天,多则半月。慢慢地,寺里其他人习惯了,也不去追问。一年秋天,乘着天高气爽,他踏着晨露出寺后,谁知半年后还不见回来。大家只认为还在居士香客家办法事,也不便联系。待到来年秋霜铺阶、黄叶纷飞时,一个采药的青年人匆匆地赶到寺里,说主持死在最难登上的狮子岭石羊洞里。顿时引起一片惊愕,一位修行多年,颇有道行的居士说道:主持那是坐化了啊!

配图: 史有东