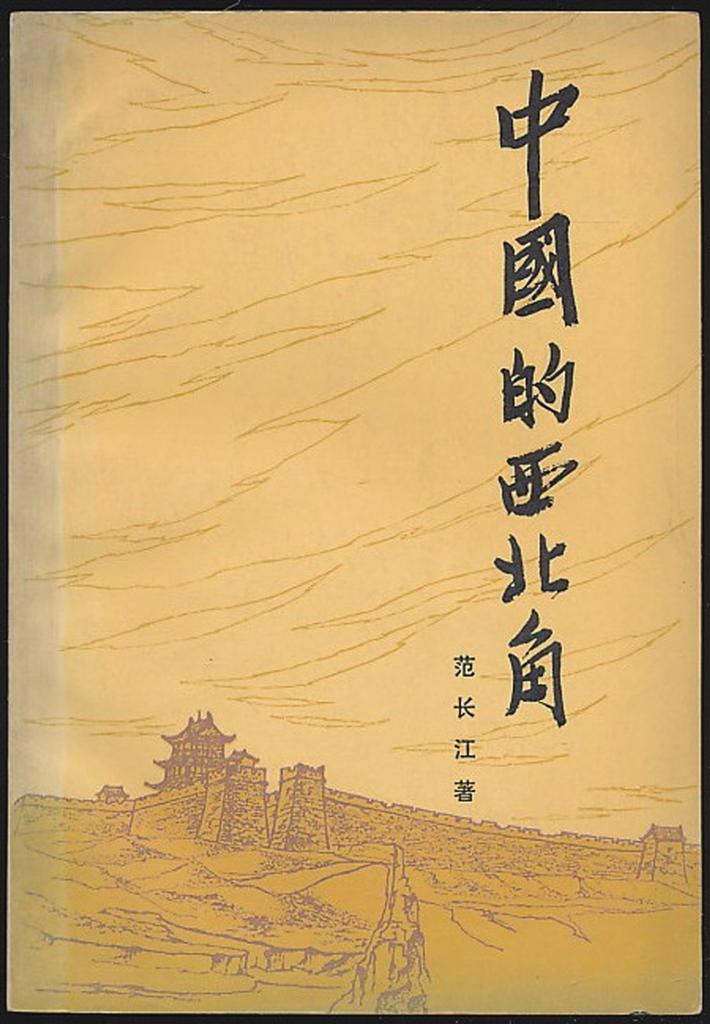

●马廉朴

范长江笔下的河州筏子客

(接2月4日二版)

范长江作为一名职业记者,驾驭文字能力超凡,并且是一位会讲故事的记者,在《中国的西北角》中,对在河州所见所闻的描写叙述,笔者认为,最精彩的当属对河州筏子客的描述,他结合黄河运输中出现的种种急激险滩,描述了河州人勇于担当精神和忠诚性格及随遇而安的生活理念。时间已过去80多年,他对黄河筏运的描写,至今无出其右。

他写道:“记者以四月二十四日离兰州,搭牛皮筏,遵黄河以赴宁夏。西北水上交通,皮筏较木船为普遍。皮筏有牛羊皮两种,其组成方法,系将牛羊皮袋经过相当油浸工作之后,紧束头尾四肢,内胀以空气,然后以数个、十数个或多至数十百个,编成平面长方形,上再施以木架,架上可以载货搭客。又如运载羊毛水烟等数量较多之货物,则大体皆用牛皮筏,因其载量较大,一筏可以载重数万斤。更有将羊毛装入皮袋中者,如此可以省却筏上堆毛的高度。筏上如张设帐幕,则立即可以布置成功宽敞的水上行宫,空气与光线皆十足的美好,而且随河水的流动,终日有千变万化的风景,可以供旅行者的观赏。兼以兰州至宁夏省之中卫县一段,为黄河流域峡谷区,水急而险,较黄河之流于平沙地者,有特殊的奇象。”

河州筏运主要集中于三条河流:黄河、洮河、大夏河。因其材质和运输物资的不同,可分为牛皮筏、羊皮筏以及毛筏、粮筏、木筏。若论运输历程之长、道路之艰险,则非羊毛筏子莫属。

河州筏运的历史可追溯至汉代,据说汉代赵充国经营河湟屯田时,就用这种水上交通工具“转粟湟中”。清代光绪年间,境内已有筏运商。主要运行于黄河、湟水河道,洮河、大夏河次之。据1931年编修的《续修导河县志》记载:“黄河之运,随处有木筏、粮筏、羊毛筏,自循化县上下游起运,经导河东至于省,粮筏自循化至于导河。籴粮之处,可以起运。以牛皮革囊二十四为一筏,每筏装仓石粮六十石。羊毛之筏,开始于民国初年,由县治北乡四十里莲花渡起运,以牛羊革囊百二十为一筏,每筏约载毛三万八千斤。东达省会,至于靖远,又东北过宁夏,达于包头。县之上游冰灵寺峡,有险曰老虎口、水由南岸石窟中行半里方出,出即跌落一砍(坎),砍高十余丈,两岸逼窄若磨槽,槽之中一石高蹲,名之曰大喇嘛,筏流至此,舵工击浆于筏,舍之上流,收之下流,倘挂搭喇嘛石上,无法挽救,县之下游刘家峡,有险曰:新浪,一巨石横卧河底,首枕南岸石之上,洪涛翻腾石之下,巨浪层叠,粮筏随波漂荡,轻若一叶,或搁置于石上,或卷入于漩涡者,恒有之筏客,至此莫不心悸色变。”

“操纵皮筏之苦力,十九为甘肃河州(临夏县)之回民,亦有西宁方面者。他们的身体坚强结实,因为宗教教条的训练,他们养成了几种非常有益于身体的生活习惯,如早起,勤于沐浴,遵守时间,不吃死后的生物等,关系于他们的体格方面,非常重大。……记者所乘之皮筏,乃由一百二十个牛皮袋所组成,平稳宽舒,坐卧读书,皆甚相宜。筏上共有水手六人,分掌前后各三桨,水手名把式,中有一人为首领,名为拿事。前三桨关系重大,故以头等把式司之,拿事对各把式不但有指挥之全权,而且有保护之责任,因一个筏上之水手,大半与其首领有宗族及乡里等关系,离家时所带出之人丁,必须于返家时交还其原来之家庭。首领对于筏上之安全亦负完全责任,必须能领导皮筏免去水上一切的危险,故为首领者必须久走黄河,深习水性,而且为机警果断之人,始能胜任。”

“兰州以下黄河,在离城六七十里以后,有长六十里的大峡,险水最多,故普通水手不易通过,于是应运而产生一种专门驾驭大峡一段险水为职业的水手,名峡把式。峡把式皆系特别精通水性,熟悉水纹的老手,他们能领导皮筏,安然通过几个非常危险的地方。过了危险地带以后,他们又离开皮筏,回到兰州,做下一批皮筏的保险者。”

……

“筏入向阳峡中,峡长四十里,两岸虽有峡形,而水势平稳,无可引人紧张之处。峡将尽,见一只大头石羊窘处于石峡绝壁间,壁高数十丈,壁上有十数猎人用石顺壁下击,壁下水中有人驾羊皮筏上攻,然因崖高壁险,终无奈石羊何。以石羊此时之环境而论,因一时被追情急,遁入了这样绝地之中,但这里上下皆已无路可走,终久亦无生存的希望,然而它仍继续尽其全力以图生存,它并不即时跃入黄河,早日结束其艰难之生命。可见凡百生物,皆受此求生之自然法则所支配,人类社会此理尤为明显。一时代之社会政治制度,苟不能适合于当时大多数人生存之需要,则此大多数人必如石羊之艰苦挣扎,以求其生存之继续与发展。”

“峡尽,地名泥湾,泥湾为一小小之黄河冲积平原,梨柳争绿,野麦正长。筏中突遇此景,心神为之豁然。此时离兰州已六十里。再由泥湾而下,即入大峡,峡把式之身手,将于大峡中施展之。”

据有关史料介绍:昔日河州筏子客多为莲花及喇嘛川一带的农民,在1951年时有1000多人,其中大部分水手是专营筏运业的世家。

河州筏运羊毛,大约在清末和民国初年,西方列强用坚船利炮打开了中国市场,与清政府签订的一系列不平等条约也殃及内陆的甘肃河州。国外洋行纷纷到甘肃、青海等地设点收购羊毛,河州便成为外商采购羊毛的一个据点。河州本地出产羊毛虽然数量不多,而甘南拉卜楞一带藏区和青海循化、保安、巴燕戎格等地的羊毛,大部分集中后经河州东运。有些洋行还到藏区直接收购羊毛,而大部分则由当地商人代购。当时陆路运输道路艰难,且对体积庞大、数量众多的羊毛来说,陆地运输则难以承担,河州商人就选择了黄河上的筏运。

羊毛筏的航运分两段:莲花—兰州;兰州—包头。莲花段因刘家峡险窄,需用60个牛皮胎联为长方形条筏。每个皮胎内约装羊毛120多斤,筏上又载大捆羊毛,每筏载运羊毛15000—18000斤。兰州—包头段,则将2至3个条筏拼为1大筏,运量约38000斤以上。到包头卸货后,即将好皮胎折叠起来,雇骆驼运回,以备下次再用;或者雇上水船运至宁夏中卫或甘肃景泰县的五佛寺,再用骆驼运回河州。

当皮胎连成筏子时,先把皮胎排列成四行,用粗绳子绑在横杆上,上面再加顺杆,然后绑紧捆牢。这样皮袋连成一个庞大的长方体,在其前后绑上桨桩,把桨套在桨桩上。桨用一丈二三尺长、直径1尺的松木杆制成,其形似大刀。桨是操纵筏子的重要工具,犹如汽车的方向盘。每座大筏由六名水手操纵,前3人,后3人。前3人中,当中掌舵者称“把事”,其余两人叫“贴桨”,后面三人叫“叶子”。把事为一筏的主持者,筏上的人都听从把事的指挥。如果数座筏子同时运行还有一个拿事,他负责全盘指挥,各筏把事得服从他的领导。水手们走一趟包头的工资,把事约白洋60元,贴桨50元,叶子45元。返回的路费由毛商全部付给。

在毛筏上还备有帐篷,每到傍晚筏子靠岸或碰到雨天不能运行时,人们都进入帐篷休息。

作为著名记者,范长江对环境的描写功力非凡,他在“过大峡”一节中对筏子客与黄河险滩的搏斗至今读来回味无穷:“黄河的大峡,正同长江三峡一样,峡里航行,须有专门的领江。大峡两岸,山势比向阳峡陡峻得多,河面有时非常的窄逼,水急而常有巨滩,与近乎直角的转道。首先经过险地为‘大肠拐子’,河道数数曲折于紧狭的石壁中,稍有不慎,即可与石壁接触。其次为‘乱石头窝子’,为一乱石峥嶙之险滩,滩浪起伏如小屋,滩中并有一大水漩,最易发生危险。最险者为‘焦牛把子’,河水直冲一石崖尖上,皮筏必须对石崖放去,同时又须于未接触之一刹那,转筏下流,生死存亡之际,其间不能容发。筏上水手与搭客至此皆屏息肃静,以待命运之降临!筏上首领则站立筏上高处,全力注视水纹,一面发出各种非内行不易听懂之命令,指挥前后之水手,同时不断有‘扶达’‘扶达’……之祷告声,因回人称‘天’为‘扶达’,扶达当系阿拉伯语,在此危急之时,只好于竭尽心力之外,再求天之保佑也。”

“险峡既过,‘峡把式’登岸而去,一般‘筏客’(‘筏把式’之又一称呼),莫不喜形于色,盖从此到包头,已再无什么难过的地段也。他们于桨声哗啦、哗啦之际,常引颈高唱他们本地山歌,歌声高朗,震彻山谷,内容则多述边人男女爱情之思。如:‘阿哥的肉呀!阿哥来时你没有,手里提地肥羊肉。’这是说一个男子,提了肥羊肉去看他心爱的女人,而女人又不在家,男子于失望之余,唱出来的情调。”

范长江在写作河州筏子客心理时,应用了一首河州民间小调,而“花儿”作为世界非遗,描写筏子客的也有很多。“黄河上度过一辈子,浪尖上耍花子哩;双手摇起个桨杆子,好像是虚空的鹞子。”这首“花儿”将河州筏子客豪迈英姿得以淋漓尽致地呈现;“站在筏头板桨里,羊毛(哈)往包头送哩;远路上有我的扯心里,谁人(哈)打听者问哩。”“远看黄河是一条线,近看黄河是海边。远看尕妹是黄金莲,近看尕妹是牡丹。”“芥子花开开打黄伞,胡麻花开开是宝蓝;筏子上的阿哥(哈)讨平安,回来了尕妹(哈)照管。”这三首“河州花儿”是筏子客对亲人思念的真实心理写照。还有反映筏子客真心实意交朋友的“花儿”:“黄河里漂下个皮筏子。风大者划不到岸上。维下个花儿是钱匣子,心疼着手心里攥上。”筏子行至航道中间,面对前方峡口和两边崖,筏子客触景生情唱出心中的“花儿”:“中间是黄河(者)两边是崖,口里有两朵云彩。云彩搭桥者你过来,心上的‘花儿’(哈)漫来。”

范长江写道:

“筏客们的意识,给我们很大的兴趣。他们是生长在中国西北边上大夏河流域的河州,那里是非常接近藏族的牧畜地方。他们对于他们土著的牧畜和初期的农业生活,不感兴味,而对于东方都市,如北平、天津、上海、南京等地,则不胜其企慕之思!他们羡慕进步的、便利的衣食住行等生活方式,对于他们传统的特殊生活方式不表现丝毫留恋。他们一到包头,总是尽其所有,购买包头市场上新式工业制造品。回到他们家乡之后,那些新知识多、新式生活工具多的人,可以大大地为他们乡里所敬重。……”

“第一日水程,就住在条城附近的河上。夕阳西下的辰光,凉风扑面,冷气渐升,忽然一个筏客赤条条的下到黄河水里,他的胸部以下都浸在水中,时而把身体移来移去,似乎寻找什么东西。这时西北的气候,傍晚天气,相当于南方的深秋,记者感到有点莫名其妙。后来打听,才知道他把我一个直径不到一寸的小茶壶盖,失坠到河里,他之所以下水,为的是把它找回来!这无异海底捞针,我想太不值,也太不易。然而怎样劝他,他也不肯起来,他的同伴们劝他,也没有丝毫移动他的心志。在我们大家已准备在筏上休息的时候,他笑嘻嘻的拿着茶壶盖上来了。于是大家热闹谈笑一阵,在这之后,记者才明白:他不顾苦痛入水找茶壶盖的意思,主要的是为了他们同伴间的颜面问题。河州回民有一个普遍性格,即是不愿意在他人面前显露自己的无能。一个人的东西,不论如何没希望,他能千方百计的找它回来,在同伴中看来,这种行为是有无上的光辉!……”

范长江笔下的河州人虽地处边疆,但对新生事物的接受程度毫不逊于内地,这也是河州虽处农耕文化和畜牧文化结合地带,但受传统商业文化熏陶影响形成的。同时,他用一个捞茶壶的故事,表现了河州人争强好胜、不甘人后的心理状态。

而在《红山峡和黑山峡》这一节中,他用亲身体验描述了羊毛皮筏上的艰辛和水路之艰险,并对河州筏子客诚实之性格、勤勤恳恳的做事态度,给予了高度评价。

他写道:“在羊毛皮筏上过夜,得了一个难忘的经验。本来厚厚的羊毛,积成软软的褥垫,应该有‘塞外沙发’的优点。不过羊毛白天受了强烈的日光,到夜里一齐发散出来,睡在上面的人,尽管你当空一面冷清清的,而底下一面则如蚂蚁上了热锅,片刻也难得安稳。必到中夜以后,羊毛所收热力发散殆尽,始有让你入梦的可能。但是往往在东方破晓的时候,又刮来阵阵寒风,此时不但皮筏上不能给你任何温暖,而且如果不赶紧自己披上棉衣或者皮衣,自己原有的体温,还要向外发泄,而使人感到如冬天的寒颤。”

“第二日飘过无甚险阻‘无敌峡’,经靖远城边,往下直放。忽然大风扬沙,水纹不能辨识,乃被迫停靖远下十五里之河滩边。”

“皮筏行黄河中,除峡内情形稍异外,在平流地方,完全看水纹而行,择水纹主流所在,而移筏以就之,因主流之水深而速,无搁浅的危险。故稍有风雨,使水面波纹一乱,皮筏即失了遵循的指标。如必勉强行进,则一旦误搁浅沙滩上,或被大风刮置沙滩中,则筏客只有全体入水,拆散皮筏,将一个一个的皮袋移出沙滩之外,再行束好,始能继续前进。此种水中拆扎之工作,至为辛苦,而且关系于筏上首领之技术名誉,只要搁浅一次,他的名誉立刻糟糕,下次再难得人之雇用。故风起以后,筏客皆一致不愿再行前进。”

“中午刚过,就要停止休息下来,这样情形,对于旅客是最没有兴趣的事体。谁知第三天的情形更糟,筏子清晨入了红山峡(峡为红色沙砾崖石,故俗名‘红山’),峡长一百三十里,水势平稳,我们预计当天不但可以出峡,而且可以再进百里左右,然而仅仅在中午不到的时间,峡里的大风又刮起来了。这样简单而原始的交通工具,对于天时的抵抗力太过于薄弱,飘到不及一百里的水程,我们就被迫停住在红山峡中了。”

……

“夜间无事,筏上的水手和客人共同组织一个临时俱乐部。水手有人有一把地地道道的‘胡’琴,再加上些碗和筷子,另外凑上几张嘴,几副手掌,算是乐器,这些水手们就高声唱他们的土调了。他们有时一人独唱,有时几人合唱,歌声因山谷之回应,更显得悠扬遐逸,响彻云霄,使此荒山幽谷,倍增其恬然世外之情。歌调近于藏人之风格,以高而长之音调为其特点,惜内容多不能了解。这般水手们的性格之诚实,对人对事之忠贞,使人感到一种人类间彼此全然相互信赖之愉快。”

不用轻帆并短棹,浑脱飞渡只须臾。牛、羊皮筏子从原理的设计构思到精细的制作工艺,无疑体现着黄河文化豪迈、奔放的独特韵味。到1951年,河州境内有牛皮筏42座,羊皮筏320余张,羊皮筏、粮筏和木筏随着刘家峡水库工程的建设,被陆上的汽运工具所替代,从而退出了长达千年的历史舞台。

(完)