在当时技术落后、材料缺乏的艰难条件下,武山东梁渠建设者克服了一个又一个难题,创造了一个又一个奇迹,形成“不畏艰险、敢于创造”的武山“东梁渠精神”。迄今,武山水利职工仍把“东梁渠精神”作为行业精神代代相传。60多年过去了,当年建设者开凿在东梁渠渠首石崖上“高山低头河水让路”的八个楷书大字依然醒目。“东梁渠精神”作为一种无形的宝贵财富,激励着一代又一代的武山水利人为之放歌,为之奋斗。

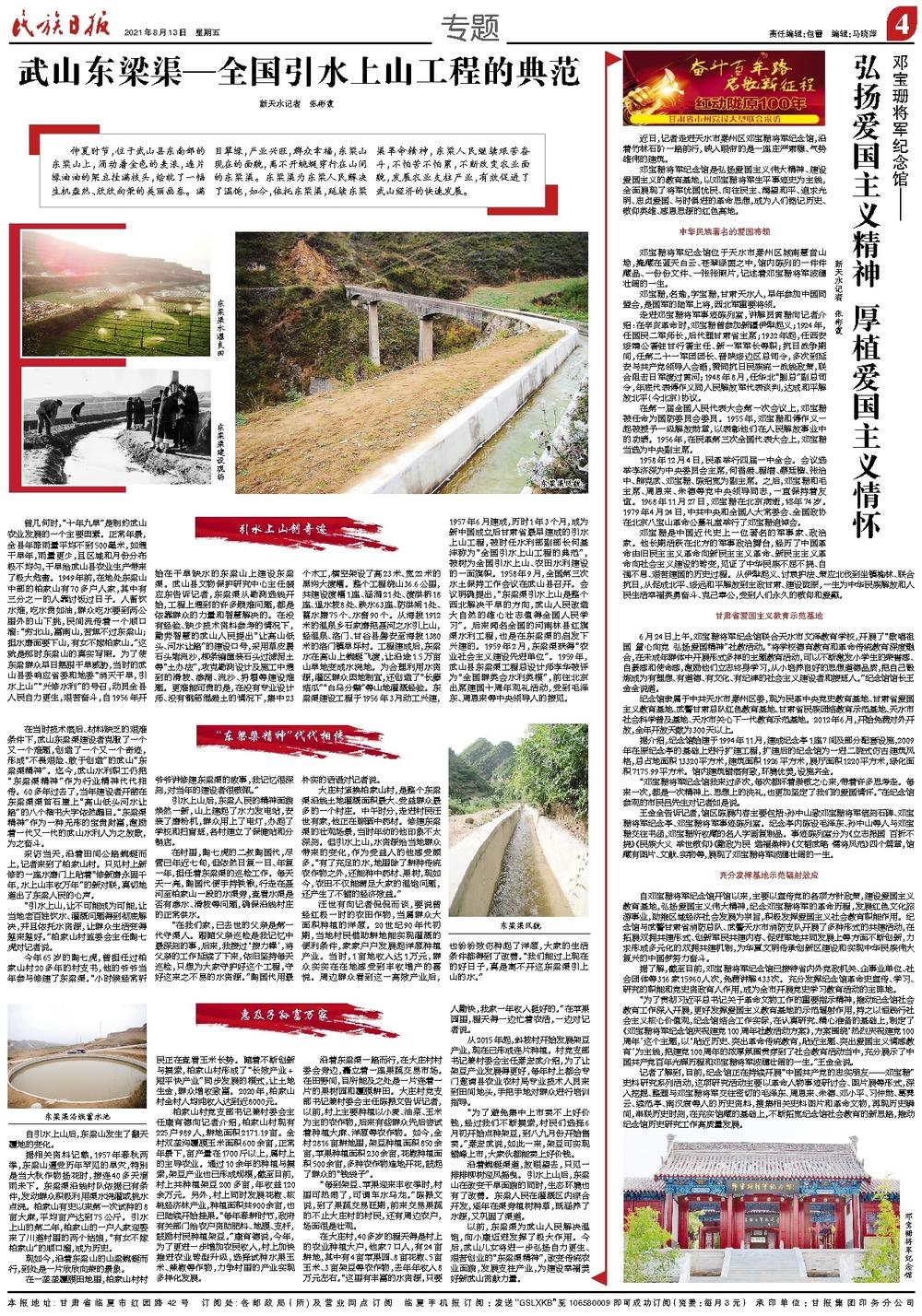

采访当天,沿着田间公路蜿蜒而上,记者来到了柏家山村。只见村上新修的一座水磨门上贴着“修新磨永固千年,水上山丰收万年”的新对联,真切地道出了东梁人民的心声。

“引水上山,让不可能成为可能,让当地老百姓饮水、灌溉问题得到彻底解决,并且依托水资源,让群众生活变得越来越好。”柏家山村监委会主任陶七虎对记者说。

今年65岁的陶七虎,曾担任过柏家山村20多年的村支书,他的爷爷当年参与修建了东梁渠。“小时候经常听爷爷讲修建东梁渠的故事,我记忆很深刻,对当年的建设者很敬佩。”

引水上山后,东梁人民的精神面貌焕然一新,山上建起了水力发电站,安装了磨粉机,群众用上了电灯,办起了学校和扫盲班,各村建立了保健站和分销店。

在村里,陶七虎的二叔陶国代,尽管已年近七旬,但依然日复一日、年复一年,担任着东梁渠的巡检工作。每天天一亮,陶国代便手持铁锹,行走在聂河至柏家山一段的水渠旁,查看水渠是否有渗水、滑坡等问题,确保沿线村庄的正常供水。

“在我们家,已去世的父亲是第一代守渠人。跟随父亲巡检是我记忆中最深刻的事,后来,我接过‘接力棒’,将父亲的工作延续了下来,依旧坚持每天巡检,只想为大家守护好这个工程,守好这来之不易的水资源。”陶国代用最朴实的话语对记者说。

大庄村紧挨柏家山村,是整个东梁渠沿线土地灌溉面积最大、受益群众最多的一个村庄。中午时分,走进村民汪世有家,他正在晾晒中药材。修建东梁渠的壮观场景,当时年幼的他印象不太深刻。但引水上山,水资源给当地群众带来的变化,作为受益人的他感受颇多。“有了充足的水,地里除了耕种传统农作物之外,还能种中药材、果树,现如今,农田不仅能满足大家的温饱问题,还产生了不错的经济效益。”

汪世有向记者侃侃而谈,要说曾经红极一时的农田作物,当属群众大面积种植的洋葱。20世纪90年代初期,当地村民借助耕地能实现灌溉的便利条件,家家户户发展起洋葱种植产业。当时,1亩地收入达1万元,群众实实在在地感受到丰收增产的喜悦。周边群众看到这一高效产业后,也纷纷效仿种起了洋葱,大家的生活条件都得到了改善。“我们能过上现在的好日子,真是离不开这东梁渠引上山的水。”